あなたは学校や会社・役所で「この人は知力も人格も優秀だから政治家・国会議員にぜひともなってほしいな」とか思ったことはありませんか。おそらくだれもがあるはずです。

しかし、そういう人に「国会議員になってください」と頼んでもほとんどの人はまず断ります。

なぜなら日本社会は世襲の人が有利で、非世襲の人(有能でも無能でも)は選挙に出馬したがらない構造になっているからです。

今回はこういった世襲議員の問題点や対策、そしてメリット・デメリットをわかりやすく中立的に解説いたします。

筆者は社会科学の分野で中立的な商業出版本もあるため、参考になるはずです。

世襲とは親が自分の子孫に自分の地位を継がせること。子孫の側が親の地位を自主的に受け継いても世襲と呼ばれやすいです。

世襲議員は、国会議員、都道府県議員、政令市議員、市区町村議員、祖父母~父母~親戚など範囲が広いため定義はややこしいですが、日本以外の先進国の国政で世襲議員が占める割合はおよそ5~10%未満。

一方、日本の国会では世襲議員は自民党で約30%(閣僚級自民党議員だと50%前後)、他党と平均すると10%台が大まかな目安です。つまり、日本は先進国の中ではトップレベル(ワーストクラス?)の世襲議員率。

世襲人が議員になる場合いきなり国会議員になりがちですが、市区町村や都道府県の議会で経験を積んでからなら、批判も少しは和らぐのかもしれません。

日本はなぜ世襲の議員・政治家が多い?【三バンの充実】

まずは世襲議員が基本的な原因について。

簡単に言うと日本で世襲議員が多いのは、いわゆる三バン(≒親の財産)について充実した形で受け継げるからです。

- ジバン(地盤=支持基盤)

後援会による地域の支持基盤を受け継げば、労せず先代からの固定票をとれる

後援会による地域の支持基盤を受け継げば、労せず先代からの固定票をとれる - カンバン(看板=知名度)

知名度があるほど選挙で有利

知名度があるほど選挙で有利 - カバン(鞄=サイフ、お金)

お金がたくさん入ったカバンを受け継げば資金面で有利↓

お金がたくさん入ったカバンを受け継げば資金面で有利↓

※日本は物価水準や民間企業の給与の割に国会議員の歳費(議員給与)は高いです。この歳費は、非世襲議員は政治活動に費やす割合が多くなる一方で(次回、非当選のリスクも高い)、世襲議員は楽に当選しやすいため、ふところに入る割合の大きさも違います。

※政治家は資金援助のために政治資金団体をもっています。政治資金団体の相続は基本的に非課税。

※全体の投票率が低いほど、固定票をもっている世襲議員は有利になりやすいです。

世襲議員が生まれる背景:日本は名字が強い

三バンと同じような要素は外国にもありますが、それにしても日本の議員世襲率は高いです。

そこで、ここからは日本で世襲議員が生まれやすい根本的な背景についても探っていきます。

- 名字が強い

- 親と子の凝集性が強い

- 親と子の属性を結び付けやすい

- 普通のサラリーマンや公務員にとって立候補はリスキー(非世襲の社会人にとって議員は魅力的な転職先ではない)

- 供託金がかなり高い

- 党議拘束が強い(自民党支持の有権者は自民党という組織に投票したいのであって自民党候補が世襲か否か、そして候補者個人の能力はあまり気にしていない)

- 国会で与党議員は官僚がつくった答弁書を読むことが多いように、官僚がきちんとしていれば世襲のポンコツ議員でも一応務まる

- 世襲のほうが自民党本部から公認してもらいやすい

- 相対的に野党がよくないから(自民党および世襲の害を認識しつつも野党に投票するよりは自民党の世襲候補のほうがまだマシと考える人が結構いる)

ちなみに相対的に野党がよくない理由を簡単にいうと、統一教会(公称は60万だが積極的な信者数は数万人)や加計学園(数十億円レベル)といったちんけな問題にこだわって社会保障や安全保障、人口減といった重大な問題への取り組みが弱く見えるから。そりゃあ統一教会は問題ですが、それでも社会保障や安全保障に比べたら問題の規模は小さいでしょう。

自民党の友好団体(統一教会の存在感はごく一部にすぎない)

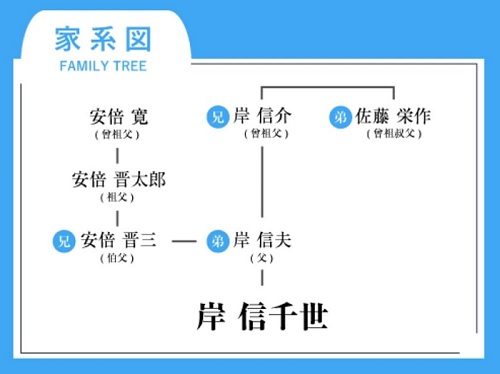

某首相の長男はコネ採用、安倍元首相の甥は家系図で華麗なる一族を自慢w

たとえばカンバンについて自民党の小渕優子氏(女性議員)は結婚後も小渕という姓を維持しています。

小渕議員は、実父でかつての首相である小渕恵三氏の姓(家柄、名字)を利用したほうが得票率は高まると考えているからでしょう。

鈴木という名字はとても多いですが、鈴木宗男氏の娘(鈴木貴子議員)も同じ戦略でいるのかも。

要するに日本は名字のパワーが強い国であり、世襲議員は既得権の維持にとって都合がいいのです。そのため世襲議員が所属する党は保守派が多く、彼らが志向する政策は保守的。

すべての世襲議員にあてはまるわけではありませんが、世襲議員は既得権の維持に対する意志が強いのであって、議員として活躍するだけの動機付けが弱いと感じます(危機感にも乏しい)。

まあ保守的な政策にもよいものと悪いものがありますけどね。

一方、非世襲議員は「オレは社会をよくするために立候補したし、大した既得権をもっていないから議員当選後も出世して存在感を示さないとまずい」と考えています。

しかしというか当然というべきか、世襲議員が多い自民党で若い時期から出世しやすいのは小泉進次郎氏や小渕優子氏のような有名な世襲議員なんですけどね。

既得権の維持に向かいやすい世襲議員ばかりが出世するのは自民党が有力な政党である以上、世襲議員は自民党の外に対しても問題があるでしょう。

小泉進次郎氏は言動や政策も風変りでメディアに取り上げられやすいため知名度だけはかなり高いです。

家業として楽な道を進むべく議員になった人と、そうではない人とでは議員としての精神力の強さが違うでしょう。

家族の凝集性が強い:日本は親、祖先の束縛が強い件

家族の凝集性が強いことも世襲議員が多いことと関連があります。

たとえば議員系の家庭ではなくても日本人の親は、幼稚園の入卒園式、小中高大の入卒業式、そして一部は子どもの入社式にまで出席します。

小中高では家庭訪問や三者面談みたいな相談も多いです。

親族との食事や冠婚葬祭などの際、親族の職業話を聞いたことで親族と同じ進路を選びたくなった人も多いでしょう。

以上こそ日本で親と子の関係が密接なことの一例(=家族の凝集性が高い)。つまり「親の背中を見て子は育つ」ということわざに沿ったパターンです。

この記事を読んでいるあなたにも心当たりがあるでしょう。

日本社会は進路に対する親からのプレッシャー・影響力が強い環境であるがゆえに職の世襲が多いといえます。

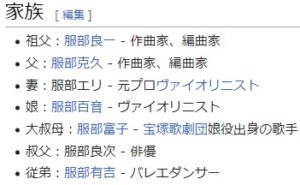

芸術系の家系の例(親族に芸術系がいると自分も芸術系に進みやすい?)

国会議員や開業医のように大きな経済的メリットがある職業であれば、なおさら世襲したくなるでしょう。

子どもは子どもで成長すると、親が死ぬまで親の介護に追われますけどね。これも親と子の凝集性が強すぎるから。尊属殺人(親族殺し)は通常の殺人よりも刑罰が重かった時代もありました。

ついでにいうと、日本企業は親会社と子会社など企業グループ関係の束縛も強いです。

キリスト教圏だと親と子の凝集性はここまで強くありません。

-

-

参考天皇制はなぜ存在するのか【反対論も含めてわかりやすく説明】

続きを見る

有権者にも一つの原因がある:日本人は親と子どもの属性を結びつけやすい

日本に世襲議員が多い理由として「親と子の同一視」もあります。これは家族の凝集性の強さと関連があります。

たとえば今、あなたにとって主観的なレベルで極悪な犯罪者・前科者を一人だけ思い浮かべてください。

前科者本人は法的に簡単に立候補できないとしても(公民権停止)、その実子が選挙に立候補するとしたら、あなたは投票しますか。

おそらく投票しない人が多いはず。日本人は「親が悪人なら子どももその教えを受け継いだ悪人だろ!」みたいな考え方をもちやすいからです。

実際、某宗教団体の悪徳教祖の子どもは悪さを何もしていないのに教祖の子どもというだけで大学入学を拒否されて裁判沙汰になったくらいですから。

YouTuberのゆ〇ぼ〇なんかも親子セットで強く批判されています。

漫画『ONE PIECE』の世界でエースがゴール・D・ロジャーの息子というだけで処刑されたのも似たような構造です。

安倍元首相に批判的な人は自民党の世襲議員や男女差別を強く嫌う傾向があります。しかし、そういう人は「安倍元首相に子どもがいなくてよかった」とか言っています。

もし安倍元首相に子どもがいたとしても自民党の世襲議員になっているとは限りませんし、そういう色眼鏡(偏見)は「親と子の同一視」であり一種の差別でしょう。

逆に先祖や親が偉大だと子どもまで偉大だと見なされがちです。政界や芸能界に七光や十四光(父の七光+母の七光)が多いのもこのため。

「この親にしてこの子あり」「親の顔が見てみたい」「蛙の子は蛙」というフレーズは親と子の性質をよくも悪くも連続的に見たものです。

逆に「鳶(とび)が鷹(タカ)を生む」というパターンだと珍しがられるわけ。

日本人は人間を個人として見るのではなく、どんな家柄に所属しているかで見ているのです。

家柄重視の選び方だと、実力がないのに国会議員や閣僚に選ばれてしまうとか、実力があるのに三バンが欠けているために落選するなんてことが多発するわけです。

※日本の閣僚人事は専門性よりも持ち回りや派閥に配慮されています。日本の政治は湿っぽい人間関係・年功序列(当選回数)ばかりが重視される素人政治なんです。国会で大臣は官僚がつくった文書を読んでいる割合が大きいですし。

※議員はポンコツでもなれる可能性がありますが、官僚は高学歴で高難度の試験と面接を突破しないとなれません。

※歌舞伎の世襲は親が子どもに幼い頃からエリート教育をたたき込めば質の高い伝承者となります。昔は歌舞伎の地位が低かったですから伝統文化を高い純度で確実に伝承するには自らの子どもが適任でした。その流れが保守系議員に受け継がれているところもあるのかも。

サラリーマンにとって選挙への出馬はリスキー

次は非世襲の人が選挙への出馬に消極的になる理由について。非世襲の有能な人が出馬しなければ世襲候補はますます有利になります。

そもそも日本の職場の多くは就業規則で副業を禁止しています(最近では解禁されつつありますが)。つまり、日本は民間企業や官庁に在職のまま選挙活動することがとても困難なわけです。

それに日本の職場では政治や宗教の話がしにくいという風潮があります。それは政治の話を積極的にすると、A党支持者とB党支持者の仲が険悪になるなど社内の人間関係にとってよくないという配慮からです。

こういう環境下で在職したまま「A党から出馬します」とか宣言したら、社内のB党支持者からは冷たい目で見られます。

というか、よっぽど有名なサラリーマンでもない限り、国政選挙で当選するには最低でも半年以上は党員になって政治活動をする必要があります。

これは会社や官庁を辞めないとかなり難しいです。このときの費用負担も三バンがない非世襲の人にとっては大きいです。子育てで忙しい人も多いでしょう。

そこで会社や官庁を辞めて活動するわけですが、これは離職したまま転職活動をしているようなものでリスクがとても大きい行動です。

選挙で無事当選すればいいのですが、落選したらそれまで勤めていた会社や官庁よりも再就職先の待遇は悪くなるでしょう。家族だってその可能性をおそれて猛反対します。

こういう構造だと優秀なサラリーマンはわざわざ会社や官庁を辞めてまで立候補しにくいのです。

これに対して世襲の人や芸能人は三バンが充実していますし、落選したとしても非世襲のサラリーマンほど痛くはありません。

政治経済を大して知らない芸能人や引退したアスリートが議員になるのは、知名度があるうえに落選したときのダメージはサラリーマンほど大きくないからなのです。

そうやって世襲議員やボンボン、芸能人、引退したアスリートばかりが国会議員になると、庶民の感覚とはかけ離れた政治が展開されてしまいやすいというわけ。

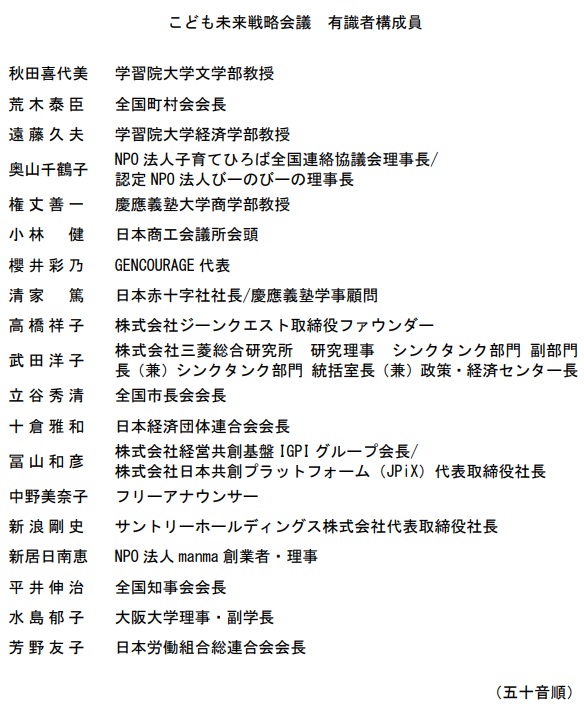

参考:世襲ではない人も多いが、政府の有識者会議はエリートばかり(子どもの未来を話し合う場なら庶民的な声も必要)

世襲問題は党議拘束、雇用、外様問題と関連あり

たとえば日本共産党は自民党の世襲議員に対してかなり批判的ですが、共産党の党議拘束と高学歴主義はかなり強いでしょう。

党議拘束が強いと有権者は個々人の能力よりも所属政党を重視してしまいますから、世襲のような血統ではなく個々人の能力で選ぶ潮流を根付かせたいのなら党議拘束は弱くする必要があります。

さらに日本企業は選挙立候補からの出戻りが厳しいですから、その解決策としては雇用を流動化すべき。しかし、共産党は雇用流動化に強く反対しているでしょう。

しかも共産党は長老政治が継続しているように、共産党では昔から共産党一筋でキャリアを積んだ高学歴の人でないと幹部になれません。自民党や伝統的な大企業も「外様」に厳しい傾向があります。

これでは有能な民間人は転職先で政党幹部になりにくいですから転職先として選びたがりません。

共産党は世襲議員を根底から変えたいのなら共産党内部の内部の体制を変えるべき。

非世襲の人が選挙に出たがらないのは供託金の高さもある

そのうえ日本の国政選挙の供託金は小選挙区で300万円かかります。

供託金がないと候補者が乱立してしまうため、どこの国でも必要とされています。ただし、日本の場合は国際的な賃金ベースで比較するとかなり割高です。

また、国政選挙の際にかかる選挙費用は1人あたり千数百万円が目安。それは選挙時の単発的な費用であり、それ以外にも日頃からの事務所費、秘書費、交際費などにお金がかかります。

まあ大きな政党の所属議員だと政党本部からの支援も手厚いですが、新興の政党は懐事情が厳しいです。

よく日本の国会議員は歳費をもらいすぎだと批判されますが、費用負担も大きいといえます(公費負担部分もある)。

それだけ選挙費用をかけないと当選できないシステムがまあ疑問ではありますが…。

収入と費用と当選難易度とストレス(周りのうるささ、面倒な行事出席)のバランスとしては国政より都道府県議や政令指定都市議員のほうがいいのかもしれません。

党議拘束との関連

日本の政党は自民党に限らずどこも党議拘束が強いです。党議拘束とは、議会の採決で政党に所属する議員に党の方針を強いること。

要するに「A党所属の議員として当選してA党議員として活動しているのなら、採決もA党に従え」というもの。これは政党単位の同調圧力みたいなものです。

党議拘束が強いと、有能な議員でも無能な議員でも同じ政党に所属していれば議会での投票は同じになります。

つまり、日本の政治は議員の個人的な能力はあまり関係なく、どこの政党に所属しているかが重要なのです。比例代表制なんていうのも個人より組織を重視した制度。

でも、有権者や出馬を考えている人は自民党支持であっても「自民党のこの政策や人材はいいけど、あの政策や人材はダメだ」みたいな感じで自民党のどこかに不満を抱えているものです。

そうは言っても自民党から立候補するなら自民党の色に染まらなければなりません。これでは物事を是々非々で判断する非世襲の常識人は立候補しにくいでしょう。

自民党の世襲議員ならとにかく自民党に染まるほうが個人的な利益は大きいんでしょうけど。

- 自民党員(保守)

強い党派性と支持母体をもっており、党員はいろいろ縛られる

強い党派性と支持母体をもっており、党員はいろいろ縛られる - 立憲民主党員(革新)

強い党派性と支持母体をもっており、党員はいろいろ縛られる

強い党派性と支持母体をもっており、党員はいろいろ縛られる - 中道系の有権者や立候補を考えている人

党派性は弱く、物事を是々非々で判断する(現代の有権者はこのような無党派層が増えているが旧来の有力な政党には受け皿が欠けている)

党派性は弱く、物事を是々非々で判断する(現代の有権者はこのような無党派層が増えているが旧来の有力な政党には受け皿が欠けている)

「それなら無所属で立候補すればいい」と思う人がいるかもしれませんが、国政レベルで無所属候補が当選するのはかなり難しいです(地方ならまだ現実的)。

そのため現実には国会議員や国政選挙候補者はどこかの政党に所属して何かしらの不満をもちながら活動するというわけ。

現代社会は多様化していますが、党議拘束の強さはその多様化時代に合っていないのです。

まあ党派性の人って政党として結束しにくいし、熱烈なファンもできにくい傾向があります。

世襲議員の何が問題か

次に世襲議員の問題について見ていきましょう。

まず世襲議員は地域の後援会に固く支持されていることにより、地域限定の利益の実現に尽くす場合が考えられます。

議員の後援会は世襲議員が地元に利益をもたらすことを期待して応援します。その利益とやらが全国的に通用するものであればいいのですが、中にはごく一部の人の利益にしかならないものもあります。

こういう利益ばかりを実現されると税金の浪費になります。さらに世襲議員が世間の平均よりもぬるい環境で育っていると一般人の苦労がわからず、一般人の感覚とはかけ離れた政治になってしまう可能性もあります。

そうなると、社会の大多数を占める一般人としては「政治なんてどうせ上級国民である世襲議員が好き勝手に決めるんやろ」などと思い込んで投票を棄権しそうです。日本の投票率の低さはこのあたりも関係しているといえます。

まあ↑の吹き出しは推測ですし、苦労していればいるほど政治家として有能とは限りませんが。

※世襲議員の中には地方の地元選挙区にほとんど帰らず東京でばかり活動している人もいます。わざわざ地元に帰らないで東京で経験が積めるのは大きいですが、地元にあまり帰らないというのも議員として疑問です。

※非世襲の候補が国政選挙で出馬・当選するのは難しいです。そんな難関の国政選挙にわざわざ出馬する非世襲候補は「変わり者」だと評されてしまうこともあります。まあ国政選挙でも自民党公認候補なら当選する確率はまあまあありますけど。

有力な世襲議員は経験が少なくても閣僚になれる

どこの国でも時代でも政治家絡みの利権は発生するものです。問題は利権が流動的であるか否か。つまり、世襲議員ばかりが連なると利益は特定層の人にだけ固定化されてしまうのが問題です。

とくに日本では閣僚は同じ党に所属し続けて当選回数を重ねた人が任されやすいですから、最近の自民党の閣僚は世襲比率が高いです。

これは日本の伝統的な大企業の幹部に「転職経験なし・年功序列」が多いことと似ています。

世襲議員と関連する問題:日本の議員報酬は高すぎるが…

世襲議員を禁止する法律は無理がある

ちなみに世襲議員を全面的に制限する法律はつくれません。部分的な制限は可能ですが。

日本国憲法では職業選択の自由という大原則が保障されているからです。

それに世襲議員のすべてが無能というわけではないでしょう。

なお私企業において社長が「うちの会社は子どもには継がせない」とか「従業員の採用は当社役員の子女ではない方に限る」とか宣言しているように私的な制限は可能です。

世襲議員への対策

世襲議員が有能であればまだいいのですが、現実には世襲議員の全員が有能ではありません。そこで世襲議員への対策を考えてみます。

まあ世襲であっても有能であればいいんですけどね。

- 一定レベルの筆記試験を課す

- 非世襲の人や民間企業を長く経験した人にも魅力的な議員キャリアがもてるようにする

- 供託金を下げる

- 党議拘束を弱める

- 行政の裁量を小さくして、議員の裁量を大きくする(官僚が書いた答弁を読むだけならポンコツ世襲議員でも務まる)

- 有権者は議員立候補者について所属政党や出自だけでなく個人的な後天的能力も見る

- 雇用流動化

まず大前提として議員にはそれなりの多様性が必要です。

男女、金持ち、中流、貧困層、中卒、高卒、大卒、健常者、障害者、右翼、左翼、田舎出身、都会出身、民間経験者、官庁経験者、自営業経験者、世襲、非世襲、どの層の代表者も必要でしょう。議員がどれかに偏ると、政治もまたバランスの悪いものになってしまうからです。

まあ、それは日本の全人口と比例した人数が望ましいですが。

-

-

参考右翼と左翼の違いをわかりやすく説明【街宣車で判断してはいけません】

続きを見る

ただし、議員(=みんなの代表)として活動してもらうには最低限の知識や実務能力がないと話になりません。

そこで政治家の中でもとくに重要な国会議員については、第一関門として地方上級公務員レベルくらいの筆記試験に受からないと立候補できないようにしてはどうでしょうか。

一般の公務員になるには筆記試験をパスする必要があるように、議員にも最低限の政治経済知識や数的処理能力、読解力を試すのです。

年をとるとともに人間の思考力は下がります。そこに筆記試験を課すと高齢者は不利になるでしょう(=実質的な年齢制限になる)。

そうはいっても本気で議員になりたいのなら最低限のレベルはクリアーしてほしいところです。

雇用の流動化は効果がある

また、雇用の流動化をすすめるという方策も考えられます。

非世襲のサラリーマンが選挙に出馬することをためらうのは落選の怖さが理由ですから、採用も解雇もしやすい社会にするのです。

欧米社会はちょうどその路線です。

ただし、日本の左翼は自民党の世襲議員を嫌う一方で、雇用の流動化も強く嫌っていますので実現は難しいでしょう。

-

-

参考総合職はデメリットが大きいからジョブ型雇用に移行する

続きを見る

さらに企業は、自社の幹部や従業員が選挙に立候補することに寛容になる必要もあります。

企業は自社の人材が政治活動という経験をしたことをプラスに評価して、もし落選したとしても元の職場に受け入れるか、休職して政治活動をすることを積極的に認めるのです。

他にも党議拘束を緩めるとか、首相公選制を導入するとか、小選挙区制をやめるとか、供託金を下げるとか、世襲議員は地元以外から出馬しなければならないといった案も考えられます。

しかし、それは憲法に触れたり(改憲の必要あり)、別のデメリットが出てくるなどややこしいところなので割愛します。完璧な政治制度など存在しないのです。

まとめ:世襲議員のメリットとデメリット

日本に世襲議員が多い理由

- 親の三バンが充実しているのなら、それを受け継いだときの経済的なメリットは大きいから

- 親の背中を見ながら育つと世襲したくなる←日本は家族の凝集性が強い

- 日本人は親と子どもの属性を結びつけやすい

- 非世襲の有能な人は選挙に出たがらないため、世襲候補が余計有利になる

世襲議員のメリット

- 三バンを受け継いだ人生がおくれる←世襲議員本人のメリット(社会的には不公平)

- 三バンを活かせば選挙対策に時間がとられず本来の政務や勉強に時間をとれる←社会的なメリット

- 世襲議員が地元に利益をもたらしてくれるとすれば、その地域の人には利益になる←地域限定のメリットだが、全国的にはデメリットになる

世襲議員のデメリット

- 世襲議員というだけで中身が大して見られないまま親絡みでいろいろ批判される←世襲議員本人のデメリット(本当は実力があって社会に貢献できるのに、それが原因で出馬しなかった人がいるとすれば社会的なデメリットにもなる)

- 無能な世襲議員ばかりが優遇されると、有能な非世襲者は選挙に出る気をなくすなど政治の質が下がる可能性がある←社会的なデメリット

- 世襲議員が地元に利益をもたらしてくれないとすれば、その地域の人には不利益になる←この方が全国的には望ましいか

- 国会議員の多くが世襲議員だと、日本国民の中には「選挙やる意味ある?」「世襲の有力者って世間一般では少数派なのに国会議員には多くいると、自分たちの代表者って感じがしない」と考える人が出るなど政治への無気力を増幅させる←社会的なデメリット

日本に世襲議員が多い理由は、親と子の凝集性が強いことや、親と子の性質を連続的に見ることも原因となっているなど、よくも悪くも日本社会に根ざしています。

法制度で世襲議員を部分的に制限できなくもないのですが、それでも解決するには日本社会の慣習をも変える必要があるのかもしれません。

-

-

参考若者の投票率はなぜ低いのか【対策を急げ】

続きを見る