今回は戦争の一般的な原因と戦争が大きくなった原因についてわかりやすく示します。

結論を簡潔にいうと「あいつムカつく」「あいつらから領土を奪いたい」というような人間の感情・欲望と、「昔の恨みが忘れられない」「敵を合理的に滅ぼしたい」というような人間の知能・知略が戦争の主因。

戦争の具体的な原因として「領土」を挙げる人は多いですが、もし自国の領土を外国勢力から脅かされても、そこの人間が腹を立てなければ戦争に発展しません。

しかし、現実には腹を立てるとともに警戒心をもつ人も多いでしょう。ここでは「敵が自国領土に侵入すると自身の生存も脅かされるから反撃する必要がある」「国家は領土を拡大したほうがその国の経済力は豊かになって生きやすくなる」といった生存本能にも似た、行き過ぎた欲望も作用しています。

戦争の当事者ではない人々が外国で起きている戦争の惨状を映像で見るだけでも「おのれ●●●め、ひどい、ひどすぎる、許せない」という怒りや悲しみの感情をもちますからね。ヤフーニュースやYouTubeのコメント欄では感情の共有も行われます。

フィクションではありますが、アニメ映画『風の谷のナウシカ』でナウシカが父親を殺されたことにキレて、衝動的な復讐として敵兵数名を殺した場面は人間の感情の激しさをよく表しています。

同じようにひとたび始めた戦争をやめられない理由としても「憎きあいつらには降伏したくない」「ここまで続けた以上はなんとしても勝ちたい」「恥を国際的にさらしたくない」「オレたちは正しくて、あいつらは間違っているから、正しいオレたちは降伏したくない」「停戦への妥協案が示されているが、我々は妥協案では納得いかない」という感情的な考え方が作用しています。

- 外国の軍勢が自国領土に不当に侵入する

人間は感情をもっているから腹を立てるし、生存本能をもっているから危機感をもつ(人間は外国の軍勢が自国領土を侵犯することの重大性を認識できる)

人間は感情をもっているから腹を立てるし、生存本能をもっているから危機感をもつ(人間は外国の軍勢が自国領土を侵犯することの重大性を認識できる) - 領土からは天然資源もとれるように領土には利益がある

人間には知能と欲望があるため領土の利益を知的・経済的な形で認識できるし外国勢に与えたがらない(動物の縄張りとは違って領土自体が人間的な産物)

人間には知能と欲望があるため領土の利益を知的・経済的な形で認識できるし外国勢に与えたがらない(動物の縄張りとは違って領土自体が人間的な産物) - 人間は社会的生物だから、同国の兵士はたがいに協力したり上官の命令をきく

高度な戦争遂行部隊にもなる

高度な戦争遂行部隊にもなる - 人間は敵対勢力を合理的にほろぼせるだけの知略と兵力と兵器生産能力をもっている

- 人間はいつも合理的に判断できるわけではない

戦争を始めないこと、戦争を始めたとしてもすぐにやめるほうが国益は大きいとしても最高司令官はそう判断するとは限らない

戦争を始めないこと、戦争を始めたとしてもすぐにやめるほうが国益は大きいとしても最高司令官はそう判断するとは限らない

このようなことはユダヤ教徒などによる『死海文書(紀元前3世紀~紀元後2世紀あたりの古文書)』にも書かれています。

そもそも戦争とは、集団VS集団(とくに国VS国、国家連合VS国家連合)という形で暴力的に欲望を達成しようとしたり不満を解消しようとしている状態のこと。

ある集団が他集団をやっつけるには適当に攻撃するよりも訓練された兵隊と強い兵器を集団的に使うほうが効率的。これは近代で戦争が大規模化する原因になりました。

この記事では特定の戦争の原因ばかり追うのではなく、さまざまな戦争に共通した一般性・法則性を探ります。

私は社会科学の商業出版本の著者であり、戦争の原因も専門的に探った経験があるため参考になるはずです。

たとえばフランス革命は「革命」とはいいますが、実質的には一種の内戦であるように戦争という名称がついていなくても戦争に相当する場合もあります。

戦争はなぜ起こるの?【なくならない原因】

人間の本質と戦争の主たる原因(より細かな原因は後述)

- 人間は豊かな感情と知恵と一定の同胞意識と際限なき欲望をもっており、それらには邪悪な面があり、決して捨て去ることはできない

- 人と人の間、とくに外国人との間には認識のズレがあり修正しにくい(たとえば各国の歴史観は国際的に共有されづらいし休戦や終戦の交渉も大変)

- 資源(領土、食料、原油、水、貴金属、お金、自然環境など)、言語、祖先・歴史、文化、民族的・遺伝的特徴、宗教、武力規制、政治制度、刑罰、教育、情報、国際社会での地位など各人が置かれている環境は平等ではない

以上3つが入り混じることが戦争の根本原因だと考えています。1~2はいつの時代も変えにくい人間の本質でしょう。3は変えられる部分もあります(3を変えると1~2へも影響する)。

現代の先進国で戦争が起きにくいのは3が充実しているから。日本でも昔は戦乱が結構ありました。以上は「戦争をなくすには?【現実的にやめさせる方法】」でも触れています。

ちなみに共産主義のような「みんな平等に!」という思想・体制はむしろ独裁化するだけなので解決策にはなりません。

人間の感情はプラス面とマイナス面がある

人間の感情はプラス面もありますが、妬み、憎しみ、焦り、恨み、嘲りといった負の感情もあります。

正義や同胞意識は善に見られがちですが、悪なる面もあります。

たとえば日本の鹿児島県民が外国勢力に傷つけられたと報道されたら、東京都民の中には「我々と同じ日本人を傷つける奴は許せん、戦争を仕掛けてやる」と考える人がいるからです(正義の悪なる面は後述)。

戦争が起きる流れ

戦争の大まかな流れは以下のとおり。

- ある集団が他集団に何らかの不満をもったり、他集団の資源に強い欲望をもつ(感情や欲望を強く揺さぶられる)

- 集団のリーダーはその不満解消や欲望は武力によって強引に達成したいと考える

- リーダーは同胞を武力組織化したり軍需品を蓄えて戦争に備える

- リーダーの指揮のもとに対象を集団的に攻撃したり国際的なルール違反をやらかすようになる

- やられた側は恨みをもつ

- やり返される

- 周辺国や同盟国も関わってきたり戦争の原因には認識のズレがあったり停戦や終戦の条件は飲み込みにくいなど簡単に終戦とはいかない

- 停戦できたとしても記録や恨み、そして地雷は残るし、移民や孤児は大発生するから将来の火種になる場合あり

人間の感性には善と悪があり、それは環境にも左右される

長所と短所:人間はほかの動物よりも器用で賢い

基本的に人間の指は両手で10本あり器用に動きます。

こういう身体的特徴があると強力な武器をつくれるうえに強力な武器を器用に扱えてしまいます。

サルの類も5本指ですが、サルは人間ほどの知恵がありませんからサルに強力な武器生産は不可能ですし、サルに銃をわたしたところで上手く扱えないでしょう。

さらに人間は、敵を合理的に滅ぼすために国民や兵器を軍隊として強力に組織化したり、書物として過去の恨みを残せるように知恵も豊富ですが、ほかの動物にそこまでの知恵はありません。

聖書に中東地域の特定の土地が「約束の地」として記述されていることは、直接的には恨みを意図した記述とはいえませんが、現代でそれは紛争へと作用している面もあります。

普通の論理だと「人間は賢いのであれば戦争みたいな愚かなことはしない」となりますが、人間は中途半端に賢いため戦争におよぶだけの欲望と知略をもってしまうのです。

ちなみに中国は古代では大国だったものの、近代で西欧に世界の覇権を奪われ中国が列強に利用されたことを屈辱に思っています。

最近の中国が国際的に威張っているのは、そういう遠い過去の栄光と屈辱も影響しています。

20世紀には飛行機による空爆が生まれたり核兵器が発明されるなど科学の発展によって戦争の規模が大きくなったのも記憶に新しいところ。

現代では地球総人口の割に戦争の回数は減ったと思いますがね。

人間は欲望にもとづいて広範囲に動く

基本的に野生動物は自らの身体的特徴にとって活動しやすいところだけを生息地にします。

しかし、人間は食糧増産・狩りや定住のために広く土地を開拓しますし、遠方の新奇な物産を強くもとめます。これも人間の欲望の現れ。

近代では布教や交易も活発化しましたし、よからぬ病や動植物、そして武器が国際的に広まってしまったこともありました。

中近世の日本にもポルトガルやオランダから宣教師が布教や偵察のために訪れました。

こうやって異民族が遠方に進出すると、他民族を支配すべく奴隷貿易や植民地戦争が起きます。

人間は広く移動するからこそ、自分たちとは相容れない他民族と出会って衝突するのです。

人工国家は秩序を乱しやすい

人類の移動に関して注目すべきは昔、アメリカ大陸にはネイティブアメリカンばかりが住んでいたこと。

しかし、15世紀末には西欧勢力がアメリカ大陸に乗り込み、さらに彼らがアフリカ系の黒人奴隷を連れてくるなどして北米にはアメリカ合衆国ができあがりました。

もしネイティブアメリカンがネイティブアメリカンだけで国をつくっていたら、それは自然国家ですが、アメリカは西欧勢力や黒人の開拓によって強引にできあがったため人工国家っぽいのです。

地域(複数国家)レベルで見ても、たとえば現代の中東~アフリカ北東部はアラブ系~ペルシア系が優位の土地ですが、その中でイスラエル(1948年建国)はユダヤ系優位であり後ろ盾としてアメリカがいる人工国家。

人工国家は、その地域で自然に発生したアイデンティティ(言語、文化、人種、歴史など)にあまり配慮されないような形で強引に建設されることが多いため、周辺国から反感を買うことが多いですし、反感自体の継続時間も長いといえます。

紀元前のパレスチナではユダヤ人が栄えていたとしても、そこから世界中に離散しましたし、ユダヤ人の定義はユダヤ教徒であること以外は曖昧なため、現在のユダヤ人と紀元前のユダヤ人は連続性が薄いかもしれません。

人間が他民族と出会ったとき

たとえば、ある原始人が日々の食料獲得にもがき苦しんでいたところ、遠征先で見つけた部族は食料がめぐまれていたとします。

このとき人間は「他の部族がうらやましい」という感情をもつと同時に「我々が急襲すれば食料を奪える」という策略をもつ場合があります。

こういった策略(≒悪知恵)こそ人間の感情や理性が悪い意味で発現したもの。

野生動物(とくに肉食獣)はほかの動物を襲って食べます。

しかし、人間は飢えている状況だとしてもかならず他人を襲うとは限らず、自分の理性でもって自制することもできます。

人間は相手の人権、法律による制裁、世間の目とかも考えられる社会的動物なのです。

教条主義の怖さ:「戦争反対」がテロを起こした

この日本には平和主義を尊んで戦争に心から反対する人がいます。確かに戦争に反対するのは尊いでしょう。

しかし、戦争反対運動も教条主義といえるほどに極端に先鋭化すると逆に戦争っぽくなります。

たとえば1974年に起きた三菱重工爆破事件(東京・丸の内)で犯行組織は「三菱はかつて帝国主義として東アジア侵略に関わった邪悪な企業だから我々の行為は許される」みたいなことを言っていました。

彼らは正義感が強すぎて、かつての戦争・植民地や資本主義・帝国主義を憎んだがゆえに、終戦から約30年経ったときに東京でテロを起こしてしまったわけです。

要するに平和主義者とやらは「戦争に反対する行為なら何でも許される」と考えてテロを起こしたのです。

このテロ事件では何も罪のない人たちが数多く死傷しました。大体、三菱系の企業がそんなに悪いかも疑問です。

ほかにも愛国無罪(愛国のためなら暴力も許される)、宗教原理主義(宗教の教義に沿っているなら暴力も許される)、環境テロ(環境保護のためなら妙なパフォーマンスも許される)、白人至上主義(白人こそが至高の存在)、共産主義(〇〇が考えた理想社会の設計図は素晴らしいから、それを急進的に実現するための暴力も許される)なんかも危険です。

愛国も宗教も環境保護も共産主義も建前・理念だけは美しいですから、いつの時代も一定数の信者がいますけどね。

極端な正義の怖さ:正義の反対は悪ではなく別の正義?

「どっちも、自分が正しいと思ってるよ。戦争なんてそんなもんだよ。」

引用文献:小学館てんとう虫コミックス『ドラえもん 1巻』8話:ご先祖さまがんばれ

上の引用にもあるように戦争の当事者は大抵「自分が正しい」と思い込んでいます。

現代の日本では日本共産党がよく「正義」という言葉を使っています。

共産党は「正義」と同時に「平和」も標榜していますが、その反面、デモ行進では自民党幹部の人形をボコボコに壊しています。

平和主義者が、人形とはいえ政治家をボコボコにする有様はかなり矛盾しています。

まるで「私たちこそ絶対的に正しいのだから、私たちと意見が違う人には正義の名のもとに暴力を振るっても許される」と考えているかのようです。

正義を強く主張すると、それと少しでも違う正義は邪悪に映るように強すぎる正義は暴力に発展します。

たまに共産党絡みで内ゲバにおよんでいる人がいますが、それは理念が他人と少し違うことにさえも腹を立てるからです。かつての宗教戦争でもキリスト教諸派同士が激しく争っていました。

彼らは「強すぎる正義」の危うさをわかっているのでしょうか。

歴代の共産主義各国は最初は美辞麗句のもとに強引に革命を起こしてできあがりましたが、やがて権力は腐って国民の大虐殺におよびましたからね。その虐殺数は1億人以上ともいわれています。

現代日本の共産党員は「旧ソ連やカンボジアは真の共産主義ではない。我々とは違う」と主張しますが、共産主義はどんな内容にしてもいずれは腐るようになっているのです。

『名探偵コナン』の佐藤刑事も言っていたように「正義」なんてのはやたらと振りかざす言葉じゃありません。

それに「この世の正義はこれしかない!」などと強く思い込んでいると、何か問題が起きたときに事実を見誤ってしまいます。

安倍政権のときも「何でもかんでもすべて安倍首相が悪い」とか言っていた人がいましたが、そういう人とは知的な議論は成り立たないでしょう。

お子様向けの戦隊ヒーローの世界では正義と悪の対立は単純だったりしますが、現実世界における正義ってそんなに単純な概念ではありません。

人間の不完全性が戦争の原因

- 人間の欲望と感情

- 人間の能力

- その人間を取り巻く環境

- 戦争の原因や責任を導くための証拠

- 宗教

- 学問

- 政府の歴史認識(認めたい歴史観と認めたくない歴史観がある)

- 教育および歴史教科書(自国にとって都合がいい記述が多い)

↑はいずれも不完全。

歴史面での人類の究極目標は「すべての人間に共通した客観的な歴史を共有すること」ですが、人間は不完全である以上、それは不可能だといえます。

せめて「いつの時代の人間も、そして人間がつくり出した産物も不完全であることくらいは自覚しようぜ」と主張したいですが、唯一神の絶対性を信じる宗教の人は相手にしないでしょうね。

「私が信じる神は完璧だから、その神の声をもとにした行為は許される」という極端な考え方もテロや紛争ではよく見られます。

戦争はなぜ終わらない?

たとえばA国がB国を侵略しているなどA国とB国の間は戦争状態にあり、戦況はA国にとって優位だとします。客観的にはこの戦争はA国が悪いです。

しかしというか当然というべきか、戦争は簡単には終わりにくいです。それは次のような理由があるから。

- A国の強欲な要求にもとづいて戦争を終わらせるとA国の侵略が正当化されてしまうし、A国は調子に乗って以後も他地域を侵略してしまうから簡単に降伏できない

- B国とて国家の威信があるから、ぶざまに敗北したところを国際社会に見せたくない

- 「最初に仕掛けてきたのはあいつらなのだから悪いのはあっち。悪い奴ら相手には降伏したくない」

- サンクコストにこだわる※

- 戦争を早く終わらせるための交渉として第三国がA国やB国の政権幹部を下手に刺激すると、核兵器を使ってしまう懸念がある(核兵器が連鎖的に使われたら世界大戦になって人類滅亡…)

- 戦争状態における政権幹部は理性がまともに働かない(たとえばヒトラーは第二次世界大戦を長引かせ、ドイツ降伏前に発狂して自●)

「さっさとB国は降伏すればいいのに」と思う人もいるでしょうが、よく考えると戦争を穏やかに終わらせるのはかなり難しいです。

「この土地は攻撃されまくって廃墟になるなど戦況は圧倒的な劣勢だとしても、我々にとってここは聖地だから離れたくない」と考えて居座り続ける人もいますからね。

異なる国・思想の人同士でも正論が通じればいいのですが…。

※サンクコストとは回収できない費用のこと。たとえば、あなたはお金を払って映画を見ているとします。

この映画は見ている途中でつまらないのであればすぐに退出すべきですが、多くの人は「もうお金を払っちゃったし払い戻せないから最後まで見よう」と考えてしまうのです。

戦争もひとたび人員やお金を投入してしまうと「勝つまで続けなくちゃ」と考えてしまいがち。

戦争の具体的な原因7つ

ここまではおもに人間の感情面の原因を探ってきました。

次にもう少し具体的な戦争の原因を7コ述べます。その原因と対応している戦争の例も出します。

ただし戦争の原因はとても複雑であるため、戦争の主因が資源獲得だったとしても他の原因も複数絡んでいることを覚えておいてください。

とくに現代のパレスチナ紛争はその7コすべてが複雑に絡み合っているような気がします。

(1)国境・領土や資源をめぐる戦争

- 「A国が我が国の付近に進出していて我が国の安全にとって脅威になるから排除したい」

- 「B国は資源が豊富でうらやましいから、B国に戦争を仕掛けて奪っちゃえ」

- 「領土が大きいほど国力が大きくなり我々は誇れる」

- 「我が国の国際的なメンツとしても、天然資源がとれる地域としても○○島を侵されるわけにはいかない」

- 「昔から○○地域は我が国のモノだったから戦ってでも守るのは当然」

- 「あの国の本土はこの離島から距離がかなり遠いのに領有権を主張するのはおかしい」

- 「我々が住んでいるK地域は大国に属しているが、大国の支配から独立したい」

- 「近代において欧米列強が海外を開拓して大国になったのは妬ましいから、遅れてきたオレたちも強引にやってやろう」

- 「我が国の一部地域には不法な入植者が相次いでおり腹立たしいから追い払ってやる」

- 「我が国に不法侵入した外国の乗り物や人間はすぐにハチの巣にしてやる」

みたいな考え方にもとづく戦争です。

2000年前後ではアフリカのコンゴ戦争が有名。もっと昔だと1980年代のフォークランド紛争(アルゼンチンVSイギリス)も有名です。

コンゴは鉱物資源がとてもめぐまれた国なのですが、その獲得を争い、さらに部族対立やコンゴ以外の国も加わったために大きな戦争がたびたび起きました。

この類の争いで興味深いのは、現代ではGoogleによる地図の表記でさえも各国民の感情を揺さぶるということ。

たとえば昔、Googleが日本海(東海)と表記したときに日本の保守派はかなり怒っていました。「東海」は韓国が主張する海の名前だからです。

地図の表記にでさえも意味を見出して争うのは、人間の賢さがよくも悪くも現れています。

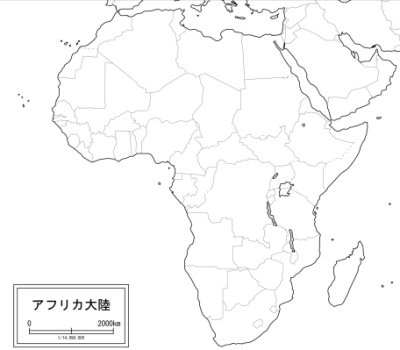

現代のアフリカで紛争が多い根本的な原因は19世紀後半に西欧列強がアフリカ大陸を分け合ったからです。

それは現地民の民族分布や文化を考慮しない直線的な分け方でした。砂漠地帯が多いとはいえ国境線が直線だらけというのは不自然(人工的)ですからね。

直線的な分け方によって一つの民族がバラバラにされたり、宗教が異なる民族が一つの国にされたため、現代でも争いが絶えないのです。

ちなみに現在の日本の国境はどれも海上にあります。隣国と地続きの国より、日本のような島国のほうが戦争は発生しにくいでしょう。

日本人は国家観について「なんとなく同じ思想・人種の人が自然にまとまった領域が国家」と思いやすいですが(=自然国家)、イスラエルやアメリカは特定の人間が切り開き、特定の移民が意図的に入ってできた人工国家という感じです。

かつての旧ソ連は人工的にいくつかの国へと解体されていきました。

おそらく自然国家より人工国家のほうが争いの発生率は高いでしょう。

「民族」というのはややこしい概念です。個人的に私は、かの有名な●●●人に関して紀元前と現代では民族的な連続性は薄いと考えています。彼らは世界中に離散した期間が長かったからです。

でも、仮に私のような考え方が生物学的には正しいとしても、●●●人は宗教的に「紀元前と連続性があるから、現代における他民族への追放的行動も正しい」と思い込んでいることがあります。

領土は戦争抑制システムでもある

「領土が戦争原因の一つなら領土を廃止しよう」という極論を述べる人もいるでしょう。

しかし、領土(国境、領土・領海・領空)ごとに主権国家は区切られているからこそ、むしろ戦争が抑えられているところもあります。

それぞれの主権国家では「国民の人種や宗教、文化、使う言語についてある程度の同一性がある(違いすぎると争いにつながる)」「外国人の参政権は認められにくい」「内政不干渉」「入国するには審査を通過する必要あり」「警察は国内の治安維持を、軍隊は対外的な安全保障を展開する」といった原則があり、それは平和にもつながっているからです。

もし、それらの原則がすべて撤廃されたら漫画『北斗の拳』のような荒れ果てた世界になるかもしれません。

独立を認めたがらない理由

「(1)国境・領土や資源をめぐる戦争」に関して大きな争点になりやすいのが、国内の一部地域の独立を認めるか否かです。

とくに大国は国内一部地域の独立を認めたがらない傾向があります。

大国側はなぜ独立を認めたがらないのかといえば、

- 一つ独立を認めると他の地域も連鎖して独立したがるなど大国の力が弱まる

- 周辺国に大国の弱体化を見せたくない

- 貴重な天然資源がとれる地域は手放したくない

- 経済力の高い地域は手放したくない

- 交通の要路を確保したい

といった理由があるから。

大国と、その大国の中で独立したがっている地域を比べると、前者の方が人口も武力も大きいため、一般に後者は苦戦を強いられるのが普通です。

たとえば現代の中国が大国を気取って、ウイグル、チベット、台湾、香港などにひどい態度をとっているのは周知の事実でしょう。

本格的な戦争には至っていませんが、中国の横暴は目に余るものがあります。

妥協案は当事国には好まれない

領土関連の紛争に関しては「A国は〇割、B国は●割を分け合って終戦とし、もう領土紛争を起こさないでね」という妥協案が中立国や国連から示されることがあります。

しかし、「そういう妥協案は受け入れがたい。我々は敵勢力をすべて追い出して、この地をすべて我々のものにしたい」と考えることがよくあります。

よそ者の視点だと妥協案に収まるのが妥当ですが、当事者としては割り切れないのでしょう。

(2)統治とその評価をめぐる戦争

- 「この地域はいろんな為政者が入り乱れていて統治が安定していないから、ワシが広域の長になるべく戦争を仕掛けたる」

- 「わが国は西側(アメリカのような資本主義国)やNATO(北大西洋条約機構)につくか、東側(旧ソ連のような社会主義国)につくか、それが問題だ」

- 「わが国は東側だから隣国が西側に入ろうとしているのが許せない(東側の勢力が弱まってしまう)」

- 「あの国は国際法(条約)に反する形で核兵器をもっているうえに政治的にも独裁的で危険だから予防的に滅ぼしておこう」

- 「我々、一般市民勢力は今の極悪な政権を打倒すべく立ち上がる(政府の武力が弱い国、市民の武器所持が認められている国で内戦として起きる)(選挙結果に不公正が見られたときに怒りは高まりやすい)」

- 「わが国を守るためには敵国を攻撃することが必要」

- 「我が国の内政問題から国民の目をそらせるために、どこか敵対勢力に攻撃を仕掛けて支持を回復しよう」

- 「あの地域とその為政者は危険であり、そこに我々は恐怖を感じるから、さっさとつぶしておこう」

- 「統治者である私は国民から大きく評価され歴史に名を残したいから、あそこを攻撃して功績をあげたい」

みたいな考え方にもとづく戦争です。

王侯貴族が政権を争うタイプの戦争も含まれます。

人間、とくに男性は権力欲をもっていますから覇権を争うのです。歴史上の為政者や独裁者って男性ばかりですからね。

このタイプの戦争は、古代の中国、中世ヨーロッパ、戦国時代の日本のように有力な大名が各地に複数いたときに起きやすいです。

日本では古代に壬申の乱という皇族継承争いが起きました。

このタイプの戦争の終結後は統治権力が一本化されたために秩序が安定することもあります。

(3)宗教・思想や民族観をめぐる紛争

- 「あの部族は我々の近くに住みながらも我々の宗教や民族観と相容れないから滅ぼしたい」

- 「我々の宗教上の聖地を奪い返してやる」

- 「祖先や英霊(戦死者の霊)のために戦う」

- 「我々はあの民族よりも民族的に優秀だから支配側になるべき(=優生思想)」

- 「我が国にはいろんな民族がいるが、我が国は○○民族だけで構成されるべき(=民族浄化)」

- 「我々の社会主義という思想および経済体制は素晴らしいから、資本主義および自由主義系の国をやっつけたい(ロシア、北朝鮮、中国などにありがちなパターン)」

- 「本音では社会主義より資本主義のほうが優れているが、社会主義国としては社会主義の素晴らしさを誇示し続けないと社会主義体制がもたないので資本主義国に対して攻撃的になるしかない」

みたいな考え方にもとづく戦争です。

このタイプは中世ヨーロッパの宗教戦争や現代の中東絡みの紛争が典型的です。

ただ、キリスト教の聖書には「汝(なんじ)、殺すなかれ」と書かれているようにキリスト教徒による殺人・戦争は明らかに矛盾しています。仏教やイスラム教も同じように殺人は宗教的に禁止です。

こんな大きな矛盾が起きる理由としては、

- 聖書を読んでいない

- それは真のキリスト教徒ではない

- 聖書を読んだとしても、それでも感情を優先して殺してしまった

- 周りに流された

- 命令された

- 殺人を正当化するためにキリスト教を利用しているだけのこと

- 多数者を守るためには少数者を殺すしかなかった

などが考えられます。

とくに「聖書を読んだとしても、それでも感情を優先して殺してしまった」とすれば、人間の自制心は弱いといえます。

そして聖書と矛盾した行動が起きる理由としてもう一つ挙げられるのが原理主義です。

原理主義とは、ある宗教や理論について誤りがないと見なして原理原則を徹底的に守ろうとする主義のこと。一部の宗教家やテロリストは原理主義者です。

原理主義者は「あいつは〇〇教の原理主義とは少し違うから粛清してやる」などと不寛容な態度をとりがち。

こういう少しのズレも許さない姿勢は戦争に発展しやすいです。

(4)政策への反発から生まれた戦争

「あの政策はひどいから、あの政策を課してきた政府にみんなで反発しよう」みたいな考え方にもとづく戦争です。

「あの政策はひどいから、あの政策を課してきた政府にみんなで反発しよう」みたいな考え方にもとづく戦争です。

これにあてはまる例としては、本国イギリスから不当に課税された植民地が反発して起こしたアメリカ独立戦争が有名です。

中世の日本で農民が蜂起した一揆もこの類に含まれるでしょう。

第一次世界大戦の敗戦国ドイツが巨額の賠償金を課され、その後、世界恐慌で大ダメージを受け、大衆の不満と熱狂とともにヒトラーが台頭し、ドイツが大戦を起こしたのも政策への反発が一因。

第ニ次世界大戦の末期(降伏直前期)、ヒトラーが自殺した展開は自暴自棄の末路だといえます。

世界中を巻き込んだ罪はあまりにも大きいですが、自殺したら裁判で裁かれませんし、監獄で罪の重さを実感できませんからね。

たとえばA国とB国の領土紛争について「A国とB国は平和的に共存すべき」という声明や教育を政府レベルで行うと、それだけで反対派から攻撃的に反発されることもあります。

「A国こそが正しい」「B国こそが正しい」と信じ込んでいる勢力にとって共存策は受け入れがたいものなのです。

(5)代理・支援や集団国陣営をめぐる戦争

- 「味方同盟国には勝ってほしいし、敵同盟国は嫌いだから参戦する」

- 「A国を中心とする集団国陣営と、C国を中心とする集団国陣営があり、B国はA国側に入ろうとしているが、C国としてはB国はC国側に入ってほしいからB国を攻撃してでも考え直させたい(A国陣営はB国を支援)」

みたいな考え方にもとづく戦争です。

冷戦下の朝鮮戦争やベトナム戦争があてはまります。ウクライナ戦争もこの要素が見られます。

三十年戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦といった大戦争も大きな同盟関係が影響していました。

ちなみにアメリカは朝鮮戦争やベトナム戦争に参加していますが、アメリカの国土は南北戦争以降は戦場になっていません。

現代のアメリカは金持ちおよび金持ちの資産をたくさん抱えていますから、金持ちが国土を戦場にしたがらないのかもしれません。

それは永世中立の金融立国であるスイスについてもいえます。

(6)戦争の意志決定者がいろいろおかしい

戦争の原因について学術的な視点だと何か理屈っぽい根拠をあげたくなりますが、必ずしも理屈っぽい根拠はあげられません。

戦争の開始や継続を決める最高意志決定者は精神的な病に侵されている場合があり、これに陥っていると開戦理由を理屈っぽく説明できないこともあるからです。

日本で起きる殺人事件とて、すべて理屈っぽく動機や事件背景を解明できないでしょう。構造的にはこれと同じようなものです。

ここ数代の北朝鮮の最高権力者は世襲制。

しかし、ほかの国だと最高権力者は選挙や派閥抗争を経た最高峰の地位であり、いろんな意味でそう簡単になれません。

つまり、最高権力者に就くのはすごく難しいですから、最高権力者はよくも悪くもすごい意欲をもっている場合が多いのです。

その意欲が良質なほうへ進めばいいのですが、悪いほうへ進むととんでもない事態に進むこともあります。

(7)戦争を起こすつもりはなかったが戦争になってしまった

第一次世界大戦前のサラエボ事件のように戦争の前段階として重要な人物や拠点を狙った事件(戦争の引き金)が起きることがあります。

でも、サラエボ事件の黒幕はあの暗殺がここまでの大戦に発展することを予想していなかったと思います。

ほかにも歴史を眺めていると、当事者は戦争を企図していなかったのに予想外の形で戦争に突入してしまったパターンを見かけます。

たとえば昔のアメリカや日本では理不尽な課税に反発して戦争(内戦)が起きたことがありましたが、課税していた側は課税が戦争につながることを予期していなかったように思います。

戦争を駆り立てる要素(戦争の遠因)

次に戦争を引き起こした直接的な主因にはなりにくいですが、戦争の遠因や、近現代において戦争の規模が大きくなった原因について紹介します。

こういうのは戦争の遠因や長期化・総力戦の原因になりやすいです。

- 新聞やラジオといったマスコミによる煽動

たとえば東京と鹿児島という離れた人同士でもマスコミがあると「同じ日本国民だ」という意識をもつ

たとえば東京と鹿児島という離れた人同士でもマスコミがあると「同じ日本国民だ」という意識をもつ - 国旗や国歌による国民意識の高揚

フランス国歌はすごく戦闘的な歌詞で知られているように国歌には国民意識を高揚させる作用がある

フランス国歌はすごく戦闘的な歌詞で知られているように国歌には国民意識を高揚させる作用がある - スパイの暗躍

外国で秘密裏に行動して両国間の対立を煽る輩がいた

外国で秘密裏に行動して両国間の対立を煽る輩がいた - 為政者の演説

「立ち上がれ〇〇国民よ」という感じで直接的に国民を煽る人物がいた

「立ち上がれ〇〇国民よ」という感じで直接的に国民を煽る人物がいた - 軍拡競争

外国が武力を拡充するなら我が国も拡充するしかない、という考え方

外国が武力を拡充するなら我が国も拡充するしかない、という考え方 - デマや噂

「我が国では〇〇人が暗躍しているから〇〇人を根絶やしにしないと危ない」というデマが闘争心を駆り立てた

「我が国では〇〇人が暗躍しているから〇〇人を根絶やしにしないと危ない」というデマが闘争心を駆り立てた - 子どもや動物の写真

かわいそうな子どもや動物の写真が戦争への闘争心や休戦論を高めたこともあった(そういう写真は捏造も疑われる)

かわいそうな子どもや動物の写真が戦争への闘争心や休戦論を高めたこともあった(そういう写真は捏造も疑われる) - 飢饉、疫病、天災、経済恐慌

人間は飢饉や経済恐慌などに追い詰められると集団的に精神が病んだり冷静な行動がとれない

人間は飢饉や経済恐慌などに追い詰められると集団的に精神が病んだり冷静な行動がとれない - バックに大国がいる

たとえばパレスチナ紛争の場合、イスラエル側にはアメリカがついている

たとえばパレスチナ紛争の場合、イスラエル側にはアメリカがついている - 差別的な要素や政策

たとえばキリスト教では白系の服が正装で、黒系の服が葬式に使われる場合が多いように黒色はネガティブに見られる(20世紀前半のアメリカでは排日的な法もあった)

たとえばキリスト教では白系の服が正装で、黒系の服が葬式に使われる場合が多いように黒色はネガティブに見られる(20世紀前半のアメリカでは排日的な法もあった) - 他者に対する優越系の思想(優生思想、選民思想、中華思想、文明国が未開文明を見下す思想)

白人やユダヤ教ではよく見られる思想(中国の中華思想も根深い)

白人やユダヤ教ではよく見られる思想(中国の中華思想も根深い) - 資本論や共産党宣言のような革命思想

革命思想にもとづく行動は極端な方へ向かいやすい

革命思想にもとづく行動は極端な方へ向かいやすい - 戦争の当事国以外の国民もいろいろ騒ぎ出す

闘争心に火がついたり、寄付金が大量に集まって強力な武器に変換されることもある

闘争心に火がついたり、寄付金が大量に集まって強力な武器に変換されることもある - ブロック経済圏

- 国連および国際法の強制力はかなり弱い(昔は国際連盟、今は国際連合)

国連および国際法の強制力を上げすぎることもまた問題がある

国連および国際法の強制力を上げすぎることもまた問題がある - 他国が戦争によって領土を広げたという報道を耳にすると、模倣犯のごとく「オレの国もあそこに侵攻しよう」と考える場合がある

- 宥和政策の失敗(敵対国、とくに危険な国の要求を受け入れて落ち着いてもらうこと)

宥和政策として有名なかつてのミュンヘン会談のように、その後、危険な国は宥和政策に収まったことで調子に乗って暴れまわる場合もある(もっと強力に叩き潰せば戦争は回避できた??)

宥和政策として有名なかつてのミュンヘン会談のように、その後、危険な国は宥和政策に収まったことで調子に乗って暴れまわる場合もある(もっと強力に叩き潰せば戦争は回避できた??)

近代と前近代の比較であぶり出される戦争の本質的な原因

論者によっては戦争の主因を、国家、ナショナリズム・愛国心、軍需品・軍需企業、マスコミの報道にもとめます。

確かに愛国心とやらが戦争の遠因の一つになったことはあるでしょう。

でも、愛国心が本格的に発達したのは測量技術や世界地図が確立して「領土・領海」が強く意識されるようになってから(近代以降)。

軍需品を生産する軍需企業が生まれたのは19世紀とかです。

マスコミが本格的に発達し始めたのも19世紀。

つまり、戦争の主因をナショナリズム・愛国心、軍需品・軍需企業、マスコミの報道にもとめると「それらが発達していなかった前近代の戦争の原因は何だ?」という話になるのです。

実際、現代のアフリカでは原始的な武器によって部族同士が争っている地域もあります。そこに愛国心、軍需企業、マスコミはないのです(郷土愛ならあるかもしれないが)。

したがって、愛国心、軍需品、マスコミは戦争の主因とはいえず、戦争の本質的な原因はいつの時代の人間も有している感情や欲望にもとめられるというわけ。

人間が本質的に有している感情や欲望に、近代では国家、愛国心、徴兵制、軍需品などが加わることで武力および戦争は強度に組織化されたという感じです。

「国家」についてはまず「国家」の定義が難しいところですが、一般的には近代国家の成立を国家と見なす傾向があります。

そして紀元前の人骨には他人からやられたような傷跡が数多く見られます。つまり、人間は近代国家の成立前の時点でも争いの類におよんでいたということ。

戦争が大きくなった原因

最後は、現代に至るまでに戦争が大きくなった過程についてざっくり紹介します。

そもそも紀元前の狩猟採集社会でも争いは多数ありましたが、国(組織化された兵)VS国(組織化された兵)みたいなのはありませんでした。

しかし、農耕が発達すると貧富の差や統治権力が生まれ、戦争は国VS国の色彩を強めました。

農耕の発達⇒農作物や富の蓄積⇒貧富の発生⇒他の集団から富を守るために統治権力設立⇒統治権力が兵を組織

そして近代における火器の登場・発達は戦争を決定的に大きくしました。

というのも、火器の登場以前の武器である剣・槍や弓は至近距離の戦いであり、騎馬術とともに訓練された専門職としての兵士が必要でした。

しかし、銃やミサイルは引き金を引けば強力な殺傷力がだれにでも簡単に実現できてしまうのです。

そうなると大衆も十分な兵力になりますから、政府は義務教育によって大衆を教化し始めました。これは日本では19世紀後半の時代以降があてはまります。

教化された大衆は軍需の生産工場の工員やビジネスマンとして利益を生み出す存在としても重要な存在です。

火器の生産・購入は技術と大金が必要であるため、19世紀後半~20世紀前半にかけては利益を効率的に生み出すのに適した大規模な企業が先進国で生まれました。

それは日本では「財閥」と呼ばれる名門企業群です。戦後には部分的に解体されましたが。

おまけ:風の谷のナウシカは心優しい人か

アニメ映画版『風の谷のナウシカ』でいうと戦争の流れは以下のとおり。

- 軍事帝国トルメキアがペジテの巨神兵の卵を奪うためにペジテを襲撃する

- その巨神兵を積んだトルメキア船は卵の重さが強くのしかかり、さらに腐海の蟲に攻撃されたことによって風の谷に墜落する

- トルメキアはその墜落を風の谷のしわざだと誤解して大軍を派遣して風の谷の族長ジルを殺す(トルメキアおよびクシャナは風の谷を腐海制圧の拠点にしたいという狙いもあった)

- ナウシカはジル殺害に激怒してトルメキア兵たちを殺す

- そこにユパが現れて休戦となった(ナウシカは風の谷はトルメキアに軍事力では到底勝てず、もし本格的に交戦したら犠牲者が無駄に増えると考えたから、さっさと降伏した)

- ナウシカはトルメキア船に乗るよう命令される

- ペジテの王子アスベルはペジテを襲ったトルメキアに激怒して飛行中のトルメキア船と風の谷のナウシカ・人質老人船を襲撃する

- アスベルはナウシカと出会ったことで改心する

- ペジテの幹部は王蟲を意図的に激怒させ、激怒した王蟲の大群でもって風の谷にいるトルメキア軍を滅ぼそうとする(風の谷の人々は巻き添え)

フィクションではありますが、あのナウシカとて人を殺しているのです(激しい憎しみは人を変える)。