このページでは科学と宗教の違い、そして同じところ・共通点・関係をわかりやすく解説します。

両者は対立するように見えて意外と同じところもあるんですよ。

近世~現代に至るまで欧米の科学者に一神教的な神を信じている人が結構いるのは、科学と宗教には似ているところもあるからです。

これは哲学的にかなり重要なところだし教養的にも面白いところ。

共産主義の悪いところまでもわかります。

科学と宗教は違うようで同じっぽいところもある

まずは両者の簡単な定義から。両者とも厳密な定義はかなり難しいですが、科学は「物事を理屈っぽく探究する営みとその成果」と定義します。

物体の動きや性質を突き詰める物理学は科学の典型です。

一方、宗教は「神や仏など人間にとって何か超越的なものを感覚的に信じる営み」と定義します。キリスト教や仏教はその典型。

ここでだれもが思い浮かべる指摘が「理屈っぽく考えると神って存在しない。科学は理屈っぽい営みで、宗教は感覚的な営みなのだから、宗教と科学は違う」ということ。

たとえばイスラム教で豚は不浄の(汚れた)生き物とされています。イスラム教の聖典であるコーランにそう書いてあるからです。まあ感覚的な理由ですね。

一方、科学では食べ物内の毒性が一定量に達したら「人間にとってよくない」と価値判断します。

あるいは「絶滅危惧種の動物は殺してはいけない(食べてはいけない)」なんていうのもよく見られる科学的な規範です。

一般に普通の豚肉に毒性はありませんから、科学の見地からするとイスラム教徒の豚肉忌避は非科学的といえなくもありません。

つまり、宗教的なよい・悪いは感覚に依拠しやすいのですが、科学的なよい・悪いは理屈っぽいのです。

以上に関して科学と宗教はとても相反するものに見えます。

※日本人の中にはクジラの肉を食べる人と食べない人がいます。自主的に食べたくないとかならいいのですが、クジラの肉を食べる人に対して妙に攻撃的な人もいます。牛の肉を食べることと、クジラの肉を食べることに本質的な違いはないのに…。

捕鯨反対派の意見は宗教的・感覚的な気がします。

理想と現実を考えよう

次に考えたいのが理想と現実について。これが科学と宗教の関係を考えるうえでの根幹になっています。

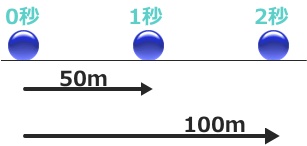

たとえば、物理学では等速直線運動という現象があります。

等速直線運動とは、物体が直線上を一定の速さで進む運動を意味します。

でも、現実には正確な(理論どおりの)等速直線運動はほぼ起きません。

なぜなら現実には空気抵抗や接地面との摩擦、そして重力などが作用するため、正確な等速直線運動が起きる環境はできにくいからです。

もし等速直線運動が起きる環境があるとすれば、それは不純な要素(この場合は空気抵抗、摩擦、重力)がない環境だといえます。

このように不純な要素を排した状態をこの記事では「理想状態」と呼ぶことにします。

科学・物理学では等速直線運動は現実にはほとんど観察できないとしても理想状態としては(理論上は)起きると見なすのです。

物理学や化学(ばけがく)にはこの類の現象があふれています。

理想状態と再現性

科学的な現象は再現性がとても重要ですが、それは理想状態を再現してこそ再現できるもの。しかし、理想状態の再現は条件を整えるのがかなり難しいのです。

そこで現実には「厳密に正しいレベルでの再現はほぼ不可能だけど、近い形で再現できれば再現できたも同然」と見なします。

たとえば、ネジやバネといった工業製品には寸法や強度に関して個体差(公差)があります。精密な機械で工業製品を生産しても差は生じてしまうのです。

しかし、許容範囲のズレなら工業製品として問題ないということにしておきます。

科学の法則や公理と、実際の科学の現場(実験室や工場など)で生じる数値とは乖離があるということ。すなわち理論(理想状態)と現実は違うのです。

数学の世界でも同じじゃよ

似たような現象は数学の世界でもあります。

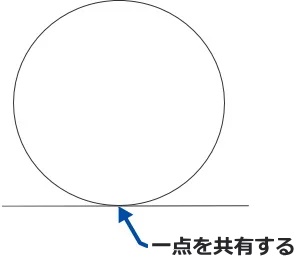

たとえば数学の世界では「接線は円と一点を共有する」と表現されます。

でも、よく観察すると「接線が円と一点を共有するってどういうこと?実際にはもっと共有していない?」と思うはずです。

しかし、そういう現実的なことをいうと円と直線の接触の程度は人によって違って見えるため、みんなに共通した形では計算できなくなります。こんなことでは答えもズレてしまいます。

そこで数学では「接線は円と一点を共有する(円の大きさは問わない)」と世界共通のルールを決めておきます。

実際には一点で共有していないとしても理論上は一点で共有しているということにしておくのです。

これを踏まえて正しい筋道で計算すればだれもが同じ答えに行きつくわけです。

科学や数学はみんなに共通の理想状態を想定して計算するからこそ、みんな同じ答えに行きつくのです。

そもそも数学的に完璧な円はこの世に存在しません。完璧な円は人間の思考として理論上は存在するだけのこと。

それから数学として正確な点や線には厚さ(幅)がありません。そのため数学的な点・接点・線には面積がありません。

現実の線や接点には面積があるとしても数学的にはゼロと扱うのです。これはさきほどの等速直線運動の例と近いものがあります。

こういうのは哲学的には「イデア(理念・理想)」と呼ばれます。

現実には見えない純粋性を共有して信じる

ここまでで科学と宗教の類似性が見えてきます。

すなわち自然科学や数学の法則・公理は現実にはほとんど観察できない理想状態に基づいていることと、宗教は肉眼では見えない超越的な存在を感覚的に信じることは似ています。

両者は現実には見えない(見にくい)純粋性を共有して信じているのです。

科学は人類共通の認識であり、宗教の教義は信者の中では共通の認識です。

科学において「信じる」というのは語弊があるかもしれません。「当たり前の前提にしていて疑う余地がない」くらいの方が妥当な表現ともいえます。

科学も宗教も不完全な人間にとって魅力的

そもそも人間は不完全な存在です。

しかし、宗教(とくに一神教)には信者にとっては全知全能の神がいて、それは自分(あるいは人類)を救ってくれると信じています。

とくに原点の教義はいつの時代でも変わらず重視されやすいです。

キリスト教は「隣人愛」、イスラム教は「アッラーへの絶対服従」を基本とするなど一神教の教義はシンプルな言葉で表現することもできます。

一神教ではそういった原点を守り受け継ぐことが重視されやすいです。

科学も現実には不純な要素が多いですが、理想状態は完璧であり美しいです。

理想状態は「万有引力の法則」のような古い法則を土台としている場合が多く、そういった法則はみんなに認められると絶対化されがち。

また科学は発展の可能性がまだ残されているため、科学者は先行者の研究を参考に自分の研究を発展させようとします。それは人類の希望となってます。

こういう理想状態と発展可能性は科学者や信者にとって美しく見えるのです。

そのため科学者は「現実よりも理論が正しい」、そして宗教家は「現実よりも宗教の理想や教義の方が正しい」とか思い込んでいたりします。それは倒錯なのですが。

ちなみに日本国憲法九条の武力不保持も理想としては美しいといわれています。その美しさゆえに音楽家や絵本作家みたいな芸術家は護憲を強固に主張しやすいです。

まあ現実には結構な矛盾がありますから「お花畑」と批判されやすいですが…。

宗教は非科学性を保ちたがることもある

ちなみにローマカトリック教会が地動説を正式に認めたのは1992年であるように世の中には科学を信じない人、理屈ではわかっていても感覚的には信じたくない人もいます。

地動説とは宇宙の中心には恒星(太陽のような自ら輝く星)があって、その周りを地球のような惑星がまわっている説のこと。

説とはいいますが現代では実際に観察できることです。昔は天動説といって地球が宇宙の中心にあると信じられていました。

古代から中世では世界中で占いの一種である占星術が盛んに行われていました。人々は星の動きから自分や社会の将来を知りたがったのです。

占星術は非科学的に見えますが、現代の理科でも教えられるケプラーの法則で有名なケプラーは占星術にも取り組んでいました。

自分や社会の将来を知りたがるのは真理を知りたがるということでもありますから、それは科学と似ているのかもしれません。

科学と宗教の共通点

- 純粋なレベルにおいては自然科学や数学の法則・公理は現実にはほとんど観察できない理想状態に基づいていることと、宗教は肉眼では見えない超越的な存在を感覚的に信じること

- 人間も科学も宗教も現実には不完全だが、理想としての科学や宗教は完全であり、そこからは美しさと無限の可能性が感じられる

- 自然科学の法則と宗教の教義はシンプルな傾向あり(シンプルでないとみんなが理解できないし魅力的だと思わない)

- 一部の科学者は「現実よりも理論が正しい」、一部の宗教家は「現実よりも宗教の理想や教義の方が正しい」と思い込んでいる

- 周りに高い純粋性をもとめる(科学の場合、不純な要素を好まないこと。宗教の場合、宗教団体は教義から外れた信者を正そうとすること。)

- 科学は普遍的で他者に伝えることを目的とし、各宗教は信者を増やそうとする(宗教は普遍化をめざす)

- この世の真理をもとめる姿勢(宗教はあの世の真理ももとめる)

- 宗教の原点の教義、自然科学の基本法則は変わりにくい

※21世紀の経済学は理想状態の理論だけでなく人間の心理のような曖昧な要素も解析・理論化しています。このような解析は自然科学でもあります。やはり理想状態しか想定しない科学は無理があります。

宗教といえば各地に布教するのが基本。しかし、日本の神道はそういう普遍化をめざさなかった宗教です。

神道が普遍化をめざさないのは唯一絶対の神や開祖、厳格な教典がなく、また起源もよくわからない曖昧な宗教だからでしょう。

日本が他国に比べるとまだ平和なのは曖昧な宗教観の人が多いことが一因です(強い信仰心をもっていると他人と衝突しやすい)。

社会の理想状態を信じる人もいる

科学と宗教の関係を考えるうえで次に重要なのが、社会に理想を強く求めるパターンもあるということ。その極致が共産主義です。

共産主義は神を信じない宗教(理性を信じる宗教)ともいわれています。

理性とは人間が理屈っぽく考える能力のこと。科学は物事を理屈っぽく考える営みとその成果です。

共産主義における社会の理想とは、みんな仲良く(武力を一切もたない)、みんな平等(差別や格差が一切ない)という状態です。

これは全人類にとって共通の(唯一の)社会的な理想状態に見えます。そのため共産主義者は社会の理想状態を実現すべく社会を理屈っぽく設計しようとします。

でも、たとえば政府が金持ちからお金を取り上げまくって貧困層に配るなどして経済格差を完全に平等にすると、それはかえって不平等ともいえますよね。

これでは各人は所得を上げようとする意気込みがなくなってしまいますし、政府の権力も強すぎます。

社会の理想を突き詰めるのは危ない

また共産主義を突き詰めると「オレの考えた理想状態こそがみんなにとっても理想状態。だから、それに反抗する奴はすべて粛清してやる」みたいな極端な考え方に行きつきやすいです。

実際、かつてカンボジアのポルポトという独裁者は自分の理想状態を実現するために理不尽な理由で国民を殺しまくりました。

そのため共産主義みたいに社会に理想状態をもとめすぎるのは危険視されます。いわゆる原理主義というやつですね。

理不尽な理由とは、たとえばインテリは理想状態の実現にとって邪魔だからメガネをかけている人を殺すこと(ポルポトにとってメガネはインテリの象徴だった)。

ポルポト以外の共産主義者は「ポルポトが異常だったのであって共産主義自体は問題ない」と主張しますが、共産主義はそういう暴走しやすい性質をもともと秘めているのです。

以前、日本の某一神教団体の教祖が衆議院選挙に出馬しましたが惨敗しました。

その教祖の教えが高く共有されるなど教祖の支持が高かったのはその一神教団体内部での話であって、広く一般社会では支持・共有されていなかったのです。

その教団幹部には高学歴の人間も結構いましたから、そのくらいの事情の違いはわかるはずですが、まあ洗脳というのは恐ろしいです。

同じ宗教の信者ではない他人をコントロールするのは無理がある

物理学や数学の世界では理想状態を強く求めるのは問題ありませんが、社会に理想状態を強く求めるのは問題があります。

なぜこんな違いが生じるのでしょうか。

物理や数学に理想状態を求めても問題がないのは物体や数字には自我(意識、気持ち)がなく、人間にとってある程度コントロールできる対象だからです。

しかし、社会は人間の集まりであり、人間はそれぞれが複雑な感情をもって動いているため物質ほど自由に他者の状態をコントロールできません。そこでは計算も成り立ちません。

もし全世界の人がまったく同じ宗教や共産主義を強く信じていたら(=社会の理想状態=全人類の思想が一致した状態)他人をコントロールできるでしょうが、現実には無理があります。

そのため社会に理想状態を強く求める共産主義は無理があるのですが、科学者や共産党員の中には未だに共産主義を信じている人もいます。

共産主義の欠点は指摘されつくされたのですが、それでも信じるのは宗教としての洗脳効果が生じているからでしょう。

基本的に内戦でもない限り戦争で殺しの対象になるのは外国人ですが、共産主義体制下で殺されるのはその国の国民が大半を占めます。

共産主義は国の内側に対して過剰な浄化をもとめてしまうのです。

科学と宗教の違い

- 科学の知識と信頼は宗派を超えた広い範囲で共有されているが、宗教の教義と信頼は同じ宗派の人たちの中での共有にとどまっている(非信者にとっては信頼しにくい)

- 科学的な物質や現象は人間にとってそれなりにコントロールできるし計算もできるが、人間が別宗教の他人を強くコントロールしようとすると不和が生じる(同じ宗教の中でも内ゲバがある)

- 科学の知識は古い法則を土台としつつも更新されていくが、宗教は教義の原点を変えたがらない(宗教は原点を疑いたがらない)

- 宗教の価値判断は感覚的にできているが、科学の価値判断は理詰めでできている

- 反証可能性に違いがある※

※たとえば「私の前世は江戸時代の学者だ」と言い張ったとします。よくスピリチュアルや宗教の世界において見られる主張です。

でも、こんな怪しい言説を否定する観察や実験はできません。つまり、前世は反証が不可能なんです。

科学は反証できる可能性がありますが、宗教は反証ができない部分が結構あります。

「隣人愛」「極楽浄土」「共産主義」といったシンプルで美しいスローガンに魅了された人は、その宗教や共産主義団体に積極的にお金を寄進します。

シンプルだからこそ教育を受けていない昔の人にもわかりやすかったのです。

しかしというか当然というべきか、そうやって儲かるのは幹部だけで、底辺信者は余計に搾取されるだけ。これらは大昔から普遍的に見られる集金装置です。

理想状態のようなゼロはかえってよくない:現実は妥協だらけ

- 製造業で不良品ゼロ

物理的に不可能(現実には物理的に不可能だからこそ、生産後に調整したり顧客にサポートする)

物理的に不可能(現実には物理的に不可能だからこそ、生産後に調整したり顧客にサポートする) - 無税国家

理想だが、ものすごい産油国でもない限り現実には不可能(実行すると国家経済は崩壊する)

理想だが、ものすごい産油国でもない限り現実には不可能(実行すると国家経済は崩壊する) - 解雇ゼロ

理想に見えるが、現実に雇用が固定化されるとさまざまな問題点が噴出する

理想に見えるが、現実に雇用が固定化されるとさまざまな問題点が噴出する - 動物をまったく殺さない

動物実験、乗り物や送電線のバードストライク、害獣駆除などをゼロにするのは無理がある(あらゆる人間は動物を間接的に殺している)

動物実験、乗り物や送電線のバードストライク、害獣駆除などをゼロにするのは無理がある(あらゆる人間は動物を間接的に殺している) - 経済的な搾取ゼロ

経済的な搾取ゼロを本気でめざすとむしろ北朝鮮や旧ソ連のような独裁国家になるだけだから、資本主義レベルでの搾取を認めるほうがまだマシ

経済的な搾取ゼロを本気でめざすとむしろ北朝鮮や旧ソ連のような独裁国家になるだけだから、資本主義レベルでの搾取を認めるほうがまだマシ - いじめゼロ

いじめは永久になくならないのだとすれば、事後的な早期発見や罰のほうが重要

いじめは永久になくならないのだとすれば、事後的な早期発見や罰のほうが重要

どこぞの都知事が公約にしていたように「○○ゼロ」というのは一種の理想状態であり響きはいいですが、現実には不可能だったり別の大きな問題を生むだけ。

「○○ゼロ」のような理想状態って人間の思索としては存在しても現実に存在させるのはいろいろ難しいんです。

秩序を実現するだけの少しの想像力:

前記のような「ゼロ」に関して世の中には男女のアレに関する店を全面的に禁止したがっている勢力もいます。

そういう禁止派は「恋人や配偶者以外でのアレは不潔だし、法律で禁止にしさえすれば世の中はキレイになる」と考えているのです。これは理想状態の考え方に近いといえます。

しかし、アレを全面的に廃絶すると、おそらく闇での行為が増えますから〇病や性犯罪もかえって増えるでしょう。

こちらの考え方は「人間はそこまで高潔な生き物ではないからアレを強度に禁止するのはかえってよくない」という現実的な見方が込められています

かつてアメリカが禁酒法によって実行したらひどいことになったように、世の中の秩序は強度の禁圧だけによって実現するのはよくありません。

まとめ

今回の教養は現代の科学や宗教を考えるうえでかなり重要なところです。

自著の『高校生からわかる社会科学の基礎知識』でも取り扱っているところなので本の方も見てください。

そこでは資本主義や主権国家の内容もわかっちゃいます。

こちらもCHECK

-

-

自然科学と人文科学と社会科学の違いを簡単に解説

続きを見る