日本には将棋のプロ棋士が170人ほどいます。

しかし、現在までのところ女流棋士は何人もいますが、女性のプロ棋士(女性棋士)は一人もいません。

今回は将棋が男女を分けて対局しているかのように見える事情と理由をわかりやすく解説します。

「女子アナ」や「女医」と同じ発想で職名の前に「女子」「女」「女流」という言葉がつくとそれだけで反射的に「女性差別だ」と騒ぐ人がいます。

そういう人はぜひとも女流棋士の内実を知ってください。知ったら「女性差別だ!」と騒げなくなりますから。

将棋界に女性棋士がいないのは差別が原因ではない

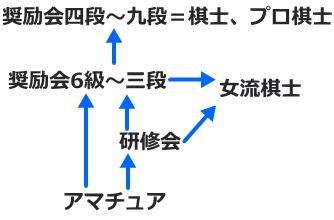

そもそも女も男も奨励会という組織の入会試験に合格し、その段位別リーグ戦(男女混合)を勝ち上がれば問題なく将棋のプロになることができます。これがいわゆる棋士(プロ棋士、男性棋士・女性棋士)です。

奨励会では入会時は対局試験に加えて面接・審査がありますが、入会後は将棋の成績上位者がプロに上がれるというだけなので男女差別はないといえます。

しかし、残念ながら奨励会四段になれるだけの成績を残した女性は今までのところいません。

そこで日本将棋連盟は女流枠をつくってプロになれないレベルの女性を半ばプロ扱いしています。これが女流棋士です。

つまり、男性はプロになれない実力で奨励会を退会するとアマチュアにすぎませんが、女性はプロになれない実力でも女流という特別枠にすくい上げられるのです。

プロ棋士(男女共通の競争枠を勝ち抜いた人)と女流棋士(女性だけの救済枠)とでは制度が違うため「女流棋士」と呼んでも問題ないわけ。

もし女流棋士が「女流棋士」と呼ばれるのがイヤなら、奨励会を勝ち抜くか編入試験に合格するしかありません。

収入にもねじれが発生しうる

プロになれない実力でも女流枠にすくい上げられるという点は、男性にとっては差別、女性にとっては逆差別でしかありません(=女尊男卑、女性優遇)。

男流なんていう枠はなく、男はいかなる強さでも女流棋戦に参加できませんからね。

ただ、男性の奨励会員や奨励会退会者は「男が女流棋士制度は女尊男卑だと騒ぐのはカッコ悪いし、将棋普及には役立っている」と考えているため、この問題は取りざたされないのでしょう。

私の棋力も女流棋士より低いためプロ事情を指摘しにくいですけどね。

こういう逆差別は囲碁界にもありますが、囲碁の女性棋士の中には女流採用の特別枠ではなく男性との正当な競合によってプロになった人も少しだけいます。

その意味では囲碁の方が男女差は小さいのかもしれません。

棋士の年収を大まかに序列化すると、タイトル独占プロ棋士>女流タイトル独占棋士>プロ上位>プロ中位>プロ下位>女流棋士中位>女流棋士下位、という感じ。

もし女流棋士が女流タイトルを独占できるほどに活躍したらプロ上位以上は稼げます。

棋戦の賞金は将棋の実力だけでなく商業的な価値によっても左右されるのです。

将棋のような頭脳ゲームに救済枠は必要か

ちなみに日本のプロ野球チームは女性を入団させることができます。

しかし、実力的にプロ野球で活躍できそうな女性は今までに一人もいないため女性の入団はありません。ルール上は女性の入団は問題ありませんが、実力としては及ばないというわけです。

ここで「プロ野球みたいなスポーツは肉体差があるから女性の入団はかなり難しいけど、将棋みたいな頭脳スポーツならまだ女性が入ることはできる」と考える人もいるでしょう。

その考えは大体あっていて、奨励会の三段リーグ(=プロの一歩手前レベル)のプレイヤーに女性がいる(いた)ことはあります。

筆者の予想では近い将来、女性のプロ棋士が誕生するでしょう。ガンバレ中三段!

なぜ女流枠を設けるのか

女性棋士の誕生後に問題になるのが女流棋士の存在意義。

女性が男女共通としてのプロ棋士になれるのだったら「もう女流枠を設けて女性を特別扱いする必要はない」と見なされるからです。

しかし、それでも女流枠は必要とされる可能性もあります。

なぜなら、女流棋士はプロ対局の聞き手役やイベントの盛り上げ役、指導対局役としてアマチュアの男性ファンから人気があるからです。

それにプロ棋士の妙手はアマチュアにはほとんどマネできないハイレベルなものですが、女流棋士の指し手ならアマチュアでも放てないことはありません。

テニスでも観戦するなら男子プロの方がハイレベルで楽しいですが、アマチュアがマネするなら女性プロの方が参考になるのと似たようなものです。

男性棋士としても自身の対局だけでなく、他の棋士の対局の立ち合いや解説、サインや本を書く、ファンとのコミュニケーションといった雑務があります。

将棋は伝統文化ですが、プロレベルではファンとスポンサーも満足させて興行収益をあげなければ成り立たない以上、客寄せ役はかなり重要です。

プロ棋士にしても女流棋士にしても自分の対局のことばかりを考えているわけではないのです。

LPSAは「女性」を武器にしている

しかし、将棋が本気で強くなりたいと思っている女性の中には客寄せ役を低い待遇で担いたくないと思っている方もいるでしょう。

そこで、かつて女流棋士の一部は日本将棋連盟の女流棋士制度に反発してLPSA( =The Ladies Professional Shogi-player's Association of Japan:日本女子プロ将棋協会)という別団体を立ち上げました。

LPSAの設立前、一部の女流棋士は待遇の低さへの不満を口にしていました。ですから、女流棋士は客寄せ役がイヤというより待遇改善を目的としてLPSAを設立したという感じです。

そのとき日本将棋連盟の男性棋士からは「不満に思う女流棋士は独立すればいい」というような発言もあったといわれています。

LPSAは「女性の、女性による、女性のための将棋団体」という感じで現在も存続しています。

本来、将棋のプレイヤーに性別、顔、年齢、学歴、国籍などは関係なく、将棋は強さこそが価値をもつ世界なのにLPSAは「女性」という逆差別的な括りに閉じこもっている感じがします。

将棋界は実力主義の世界

なお日本将棋連盟の歴代会長(とくに故・大山康晴15世名人以降)はプロ棋士の中でも永世称号級の実績のある人が選ばれるのが慣例になっています。

つまり、将棋界は将棋が強い人が人望を集めるという構図になっているのです。

そのため、女性が将棋界で発言力を高めるには将棋の実力で男性をねじ伏せるような活躍が必要な気もします。

それは酷な話と思うかもしれませんが、奨励会の競争(プロになるための競争)はかなり厳しいですし、プロになってからも負けが込むと強制引退に追い込まれます。

こういう肉体的なハンディキャップがほとんどない厳しい世界では女性にも相応の覚悟と実力が必要だと思います。

女性のプロ棋士が生まれないのは競技人口の差が主因?

女性のプロ棋士が未だに誕生していない理由としては次の仮説が挙げられています。

あくまで仮説であって真偽はわかりませんし、私個人の差別でもありません。

- 競技人口の差(将棋の大会や道場は男が多いから女性は行きにくい)

- 教育の差(親が子どもに将棋をやらせる率は性別によって違う?)

- 集中力の差

- 没頭力の差(幼いころから将棋にばかり明け暮れている率、一つの物事を徹底的に突き詰めたがる率)

- 体力の差

- 生理の差

- 奨励会での居心地(奨励会は男が多い)

- 負けず嫌いの度合い

- 経済的インセンティブの差

- 逃げ道の有無

- 得意、不得意の違い

- 男性棋士は居飛車主体で、女流棋士は振り飛車主体

↑上記についていろいろ考察すると「差別だ」と批判されますが、根本的な問題は女流棋士制度は男性を差別した制度であり女性に有利になっていることです。

そして箇条書きのポイントは将棋の強弱は棋力・学力のような理詰めの能力だけでなく、精神面を含んだ幅広い能力が絡んでいること。

実際、男性棋士の中にはすごい将棋の才能があったのに公営ギャンブルや女性関係にのめりこんだために若いころに期待されたほど伸びなかった人もいます。

最後に

NHK杯という早指し棋戦では女流棋士が男性プロを負かすこともたまにあるように、女性の競技人口拡大とそれに伴うレベルの底上げを期待したいものです。

-

-

参考将棋のタイトル戦の序列【竜王より名人が格上?】

続きを見る