このページではアジア圏の人口が多い理由としてありそうなものを9つ挙げます。

正直言って「これが理由だ!」と断言できるほど決定的な理由はなく、様々な理由が折り重なっています。

中には筆者の仮説っぽい理由もあります。

人口が増加した理由、人口が農村から都市に移った理由、アジア人が過密でも平気な理由に分けてお伝えします。

アジアの人口が多い理由

- アジア圏の可住面積は大きいから

- アジア圏は川や雨といった淡水資源が豊富

- 土地が肥沃(農産品が育ちやすい)

- アジア圏でよく栽培されている米のカロリー効率は麦やトウモロコシよりも高い

- 緯度がちょうどいい(寒すぎる地域は気候的にも気質的にも人口が増えにくい)

- 経済、食料、医療の水準はアフリカの最貧国よりはまだマシ(先進国と途上国の中間水準の国が多い)

- もとから文明が発達していて人口が多かった

- 非効率な農業と都市への人口流出

- 人口が急増したタイミングが遅い

- 経済成長率の高い国は出生率も高い

- 戦争前後や社会主義によって増えた

- アジア人は小柄だから混雑耐性が高いし必要とする食料も少ない(人口密度が同じ場合、大柄な人のほうが狭く感じるし食料も多く必要)

面積が大きいから住む人も多い

まずは比較に適したおもな国の人口と面積と人口密度を簡単におさえましょう。

| 人口 | 面積 | 1平方kmあたりの人口密度 | |

| 日本 | 1億2500万人 | 38万平方km | 330人 |

| 中国 | 14億人 | 960万平方km | 146人 |

| インド | 14億人 | 329万平方km | 425人 |

| アメリカ | 3億3000万人 | 983万平方km | 34人 |

| イギリス | 6500万人 | 24万平方km | 271人 |

| ブラジル | 2億人 | 852万平方km | 23人 |

| ナイジェリア | 2億人 | 92万平方km | 217人 |

| オーストラリア | 2500万人 | 769万平方km | 3人 |

※人口、面積、人口密度はすべて2020年の概算値(端数処理)。

※各国の人口は東京や上海のような大都市圏に集中しています(世界の大都市圏の人口密度は1平方kmあたり5000人~4万人)。

※日本は平地における人口密度では世界でも指折りの多さです。

※中国も含めた途上国には「闇っ子」と呼ばれる無戸籍者がたくさんいるとされますが、信頼できる統計がないため省きます。

上の表のポイントは、中国は人口大国ですが面積も大きいため国全体の人口密度として見ると日英よりも少ないということ。

もしイギリスの面積がもっと大きくて、なおかつ人口密度が同じであればイギリスは中国以上の人口大国になるわけです。

アジアは六大州の中で面積が最も大きいですから住む人間もそれだけ多くなります。

ただし、インドは面積の割に人口密度もかなり高いです。

アジアは水資源が豊富

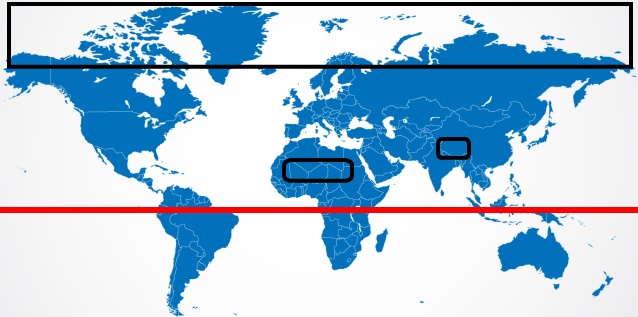

次に上の画像をご覧ください。

赤い直線は赤道。重要なのは黒い四角の地帯です。

- ロシア北部~グリーンランド付近の黒い四角

ツンドラ気候や氷雪気候(北海道よりも遥かに寒くて降雪量が多い)で人はほとんど住めない

ツンドラ気候や氷雪気候(北海道よりも遥かに寒くて降雪量が多い)で人はほとんど住めない - インド北部~中国西部の黒い四角

エベレストを中心とした高山帯であるため人はほとんど住めない

エベレストを中心とした高山帯であるため人はほとんど住めない - 北アフリカの黒い四角

サハラ砂漠という大乾燥地帯であるため人はほとんど住めない

サハラ砂漠という大乾燥地帯であるため人はほとんど住めない

要するに、寒すぎる地帯、高山地帯、砂漠地帯には人は住まない(住めない)ということ。

逆に人が住みやすい自然条件は、寒さや乾燥が厳しすぎない水辺の平地です。

- 海の恩恵

他地域との交易に便利、海洋資源がとれる

他地域との交易に便利、海洋資源がとれる - 川や湖の恩恵

農業(とくに稲作)には大量の淡水が必要、発電や工業にも淡水が必要、飲料水や魚がとれる

農業(とくに稲作)には大量の淡水が必要、発電や工業にも淡水が必要、飲料水や魚がとれる - 広い平地の恩恵

人が住みやすい、農業も工業もやりやすい

人が住みやすい、農業も工業もやりやすい

アジアに限らず世界の大都市の所在地は水辺の平地ばかりです。

とくに中国の大都市は沿岸部(東部)に集中しており、西部の高地や北部のゴビ砂漠近くの人口はかなり少ないです。

アジア圏の人口が多いのは水資源が豊富で、稲作(コメ)という食料源が豊富であることも理由の一つだといえます。

アジア圏は中東やゴビ砂漠などをのぞくと降水量も安定して多いです。

文明が早い段階で起こった黄河文明(今の中国)やインダス文明(今のインド)では、近世の段階で諸都市の人口が数万~数十万くらいいたといわれています。

大昔から発展していた地域は今でも人口がそれなりに多いのです。

これに対して中東地域は気候の乾燥具合が農業や畜産に厳しいため、食糧生産が小さくなりがち。

農業の生産性と都市への移動

ここで注目したいのが農業の生産性です。

あなたは現代のアメリカやオーストラリアの農業がものすごく効率が高いことを知っていますか。

具体的には飛行機を使って農薬をまいたり、日本では北海道でも見かけない巨大な重機を使って穀物を収穫しています。

アメリカやオーストラリアの農地の主(とくに穀物やジャガイモ農家)は日本でいう市町村レベルの面積の巨大農地をもっていることも珍しくありません。

一方、アジア圏の農業は平均的にはそこまで効率よくありません。アジア圏では面積の割に農民の数が多いのです。そのため、農民は労働力として子どもを多めにつくったりします。

日本の農業風景を思い浮かべてもアメリカより効率的ではないことはすぐにわかるでしょう。とくに一昔前の稲作は多くの人手が必要でした。

しかし、そうはいっても昔に比べたらアジアの農業生産性も少しずつ上がっています。

現代の農業は昔ほど人員が多く必要ではないため、農村で生まれた人は農村では余剰となって都会に出てきたりするわけです。

そういった動きが都市部の過密化につながっています。

出生率は最貧国よりも低いが他の水準はまだマシ

次にアジア圏の人口はなぜそこまで増えたのかという点について。

1950年~2020年までの歴史において世界的に出生率が最も高い地域といえば、アフリカ中部です。

しかし、アフリカ中部は貧しくて食料と医療の水準は低いため人々の寿命は短いなど多産多死の傾向があります。ひどい病が未だに流行っている地域もあります。

一方、インドや中国、インドネシアといったアジアで人口が多い国々はアフリカ諸国よりは出生率は低かったものの、経済や医療・疫病の水準はアフリカ諸国よりはまだマシです。

これもアジア圏の人口爆発の理由の一つ。

一般的に出生率は、先進国は低い、中国やインドのような中レベルの国は中くらい、最貧国は高い、という傾向があります。

途上国や最貧国では親は子どもを農作業の労働力と見なすことが子沢山の一因です。

逆に先進国では子どもは労働力ではありませんし教育費が結構かかりますから、子どもを産む数は少なめにする場合が多いです。

もちろん先進国か否か、出生率の高低は時代によって異なります。

アジアの人口が急増したタイミング:成長率の高い国は出生率も高い

さて、昨今では人口は減少傾向にある日本ですが、20世紀前半や高度経済成長期においては人口がかなりの勢いで増えていました。

その理由としては以下のとおり。

- 全体的に医療や食料の水準が改善した

- 戦争前においては政府やマスコミが「産めよ殖やせよ」と煽っていた

- 終戦後においては戦争の解放感から子作りが増えた(ベビーブーム)

- 経済成長率が高い時期は出生率が高い傾向がある

これらの理由は他の国にも通じるものがあります。

欧米でも人口が増えた時期はありましたが、それは19世紀~1980年くらいであるなど世界の国々の中では早い方であり、比較的緩やかな速度でした。

しかし、インドや中国といった国々はそれよりも遅いタイミングで急速に増え出しました。

インドは植民地支配によって長く停滞していた時期がありますからね。

中国は毛沢東政権の時代では経済が停滞していましたが、その時代は「産めよ殖やせよ」が国策としていわれていましたから基本的には人口は増えました。

そしてこれからはアフリカの人口が爆発しそうなのです。

これらの点からいえるのは、世界の文明水準が発展してから人口急増の段階に入った国の方が人口増大の度合いは急速かつ大きいのではないかということ。それがアジアやアフリカの諸国なのです。

これは筆者の仮説っぽいですが、頭の片隅で覚えておいてもらえるとうれしいです。

アジア人は欧米人ほど過密を苦と見なさない?

最後におまけとして挙げたいのがアジア人は過密(人の多さ)に耐性があるのではないかということ。

というのも、欧米から日本に来た観光客は日本(とくに大都市部)の欠点として「狭い」を挙げます。アフリカ系の外国人も日本の過密ぶりには驚いていました。

そのためか、欧米人にとっての高級住宅地といえば大都市郊外が多いです。南アフリカのような白人が多いアフリカの国でも高級住宅街は郊外にあります。

郊外では広い土地が確保できますし、庭とプールがついた豪邸は成功の象徴になっています。

一方、アジアにおける高級住宅地は郊外だけでなく都心にも結構あります。東京都港区や中国の香港がまさにそれ。

港区の住宅は狭いとしても都心にありますしステータスが魅力ですから、住宅価格は高いわけです(=需要が高い)。

アジア人(とくに黄色人種)は欧米人よりは小柄であるため、人口の過密さを苦にしないのかもしれません。

自宅外にしても自宅にしても人口密度が同じなら1人あたりの体格が大きいほうが狭く感じますからね。

それに欧米人のように体格がよくて肉を食べる割合が多い人よりも、小柄で肉を食べる割合が低いアジア系のほうが必要とする食料は少ないですから食料生産地の面積の割に多くの人が住めるともいえます。

こちらもCHECK

-

-

女性の社会進出と少子化と対策【男は勘違いしないでね】

続きを見る