日本の上場企業の株価を見ていると、好決算が出たのに売られまくって急落する銘柄があります。

このとき考えられる原因と急落した好決算銘柄は買いなのかをわかりやすく解説します。

もし大した理由でないのに好決算後に株価が下がったらチャンスになる場合もありますよ。

好決算後に株価が下がる理由【暴落時の買いは慎重に行こう】

結論から言うと好決算後に株価が急落する理由は以下のどれか。

- 期待どおり、あるいは期待ハズレだった

- 利確売りが重なった

- 機関投資家の売り仕掛け

- 当期はよくても来期はよくなさそう

- 決算構造が悪い

- 決算と同時に発表した内容が懸念される

以上6つの理由はバラバラではなく一体的にとらえるべき面もあります。

期待どおりは意外とよくない

まずは「期待(予想)」について。

たとえば、あなたが応援するプロ野球チームに大物助っ人外国人打者が入団したとします。

この外国人が前年度にホームランを40本も打っているのであれば、今年も40本くらいのホームランを打つことをあなたはシーズン前の時点で期待するでしょう。

そこでシーズン終了後のホームラン数が以下の3パターンに分かれると、右側のような評価になります。

- 50本

すごい、期待を超える出来だ。その外国人への評価を上げよう。

すごい、期待を超える出来だ。その外国人への評価を上げよう。 - 40本

期待と同じくらいだな。その外国人への評価は据え置き。

期待と同じくらいだな。その外国人への評価は据え置き。 - 30本

期待ハズレだな。その外国人への評価は下げよう。

期待ハズレだな。その外国人への評価は下げよう。

1年間にホームランを30本も打つことはすごいですが、彼への期待はシーズン前の時点で高かったため結果が30本だと評価は下がってしまうのです。

逆にシーズン前は大して期待されていなかった日本人打者が1年間に20本のホームランを打ったとしたら、その日本人打者に対する評価は大きく上がります。

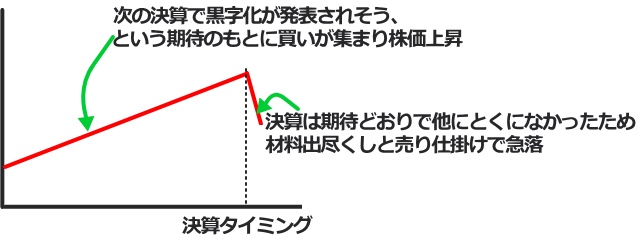

株式投資もこれと同じで事前の期待が大きい銘柄は、その期待と同じくらいの決算では株価は現状維持か下がる可能性が高いです。

つまり、決算後に株価が上がるには期待を上回るくらいの水準でないと厳しいということ。

もし決算前に株価が上昇していたとすれば、それは決算期待のハードルが高いといえます。それは好決算が織り込み済みともいえます。

期待のハードルが高いと、しょぼい決算が出たときに暴落しやすいですからご注意を。

利確売りや機関投資家の空売りが重なった

決算後は利確売りがしやすいタイミング。

たとえば好決算の翌日に株価が大きくギャップアップしたら、利確売りが多く入って寄り天になるなんてことがあります。

あるいは決算翌日が大きく上がったとしても、その翌日は利確売りが重なってギャップダウンなんてこともあります。

この場合、落ち着いたタイミングでナンピン買いするというのもありでしょう。

さらに空売りが好きな機関投資家は決算直後のタイミングで大きな売りを仕掛けてくることもよくあります。

決算直後に大きな売りを仕掛けると、個人投資家は「決算はよいように見えたけど機関投資家が大量に売るってことは悪い決算なのかも」「含み益がなくなりそう」「追証が怖い」と狼狽売りしてしまいがち。

このように機関投資家はビビらせて大きな値幅をつくることを好みます。もちろん彼らの狙いは「安く買い集めたい」か「安く買い戻したい」のどちらか。

もし「安く買い戻したい」が大きいと、機関投資家は株価を抑え続けて買い戻しに徹する場合もあります。

とくに決算前に株価が上がっているなど信用買が大きくたまっている銘柄は大きな空売りが仕掛けられやすいためご注意を。

好決算銘柄に対する利確売りや空売りは一段落するまでに少し時間がかかることもあります。

株価は将来性が重要

当期の決算内容がよくても来期はよくないと株価は下がりやすいです。あるいは四半期決算はよくても通期決算がよくなそう、という考え方もあります。

たとえば決算における増益が一時的な要因による利益が多かったとすると「来期は業績が下がりそう」と見なされて売りが多くなってしまいます。

あるいは会社側が当期の業績に加えて来期予想を出してくる場合もありますが、そこでの来期予想が弱いと、これまた失望売りが出ます。

とくに素材銘柄のような景気循環株は好況⇔不況が交互に訪れるため、好決算が出ても次は「不況のターンだな」と見なされて売られることがあります。

たとえば決算直後の営業日に半導体系業種の株価が総じて下がったとします。この場合、それに関するハイテク製造業は好決算が出ていたとしても株価はよくなかったりします。

これは一種の連れ安みたいなものです。この連れ安が一時的か、長いトレンドになりそうかを見極めましょう。

決算構造が悪い

決算時はまず売上高と営業利益(あるいは経常利益)の前期比増減率を見るのが基本です。

しかし、純利益も含めて利益構造を観察してみると意外と悪い部分が発見できる場合もあります。

- 販管費を削減しまくっているため営業利益率は伸びているが、売上高は伸びていない

- 特別利益(一時的な利益)が多いだけで恒常的な主力事業の営業利益は少ない

- その会社の事業のうち主力事業が不調で脇役の事業が好調

やはり株主にとっては出資先には主力事業に伸びてもらいたいものです。

にもかかわらずコスト削減ばかりで売上高が伸びていなかったり、主力事業が伸びていないとガッカリしやすいもの。

このあたりは勉強不足の個人投資家はあまり見ていませんが、プロである機関投資家はきちんと見てきますから、個人と機関とでは売買の判断が異なる場合が多々あるのです。

決算と同時に発表した内容が懸念される

決算においては、自社株買い、配当の増減、社長の交代なども合わせて示されることもあります。

たとえばかつて筆者が投資していた銘柄の決算では、好決算と同時にカリスマ的な経営手腕を誇った社長が会社を退くという情報も示されました。

それを受けて株価は急落したのです。

このように決算は売上高や利益以外にも見るべきポイントがあり、その内容によっては好決算でも急落してしまうのです。

好決算に急落した銘柄は買いか

ここでもう一度、好決算後に株価が暴落する理由を確認しましょう。

- 期待どおり、あるいは期待ハズレだった

- 利確売りが重なった

- 機関投資家の売り仕掛け

- 当期はよくても来期はよくなさそう

- 決算構造が悪い

- 決算と同時に発表した内容が懸念される

以上の中でも買い方の投資家にとって厳しいのは4と5と6だと考えています。それらは長い期間にわたって負の要素になりやすいなど下落トレンドに入りやすいからです。

一方、2と3は一時的な急落原因にとどまりやすいため、中長期的には大きな心配はいらないと考えています。

正確な統計はありませんが、2や3に基づく好決算後の急落は一時的に低迷したとしても結局はプラスになりやすいと筆者は感じます。

そのため好決算後に急落した銘柄を分析して、場合によっては買いを入れるというのも有力な投資方法なのかもしれません。

このとき、同業種で事業内容が大きく重複している企業の株価もチェックしておきましょう。

悪いのであれば売りや警戒、よいのであれば買いっぽいです。

しかし、機関投資家の売り仕掛けが入ると、少し経ってから個人投資家に追証(あるいは追証回避売り)もかかって第2波的な急落が来る場合があるなど買いのタイミングに注意が必要だと考えています。